JASTJ理事であり朝日新聞編集委員の高橋真理子氏が朝日新聞の言論サイトWEBRONZA+(有料Webマガジン) に書いた記事をご紹介します。

※ 朝日新聞社に無断で転載しないでください。

(2011年12月27日掲載)

これだけの大事故である。たくさんの失敗が積み重なったことは想像に難くない。それにしても、政府の「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」(畑村洋太郎委員長)が26日に発表した中間報告を読むと、失敗の多さにため息が出る。そのいくつかがなければ、ここまで被害が拡大することはなかったのではないか。

もとより、津波に対する備えが不十分であったことは、事故発生当初から指摘されている。では、電源がすべて失われてからの対応はどうだったのか。原発内部の動きは、外からなかなかわからなかった。6月7日に発足した委員会は、関係者456人(12月16日現在)のヒアリングをし、現地視察も重ねて、事実関係を丹念にまとめた。

1号機では、非常用復水器がうまく働いていないことに気づくのが遅れた。中間報告は、現場だけでなく本店幹部も含めてこの重要機器に対する理解が不足していたと指摘。「原子力事業者として極めて不適切」と断罪した。3号機でも、高圧注水系の手動停止から始まる一連の対応の不手際が、消防車を使っての注水を遅らせたと判断した。ただし、爆発を防げた可能性については「概要」の中で「現時点で評価することは困難」と判断を留保している。

東京大学大学院教授で、「続失敗百選-リコールと事故を防ぐ60ポイント」(森北出版)を著した中尾政之さんは「1号機も3号機も原発の命綱といえる注水装置をどうして止めてしまったのか、中間報告を読んでやっとわかった」といい、うまく対応すれば大事故にならなかった可能性はあったとみる。しかし、「現場は、消防車による注水といった緊急対応の訓練を一度も受けていないのだから、正確な判断さえできなかっただろう。イメージトレーニングしていない選手に、あのときはオーバーヘッドシュートをすべきだったと試合後に監督が小言を言うのには無理がある。むしろ、早い時期に現場に権限を委任するべきだったと改めて痛感する」と指摘する。

緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)がなぜ活用されなかったのか。中間報告は、首相が統括する原子力災害対策本部も、経済産業省の保安院も、文部科学省も、「SPEEDI情報を広報するという発想はなかった」という。避難対策の検討をするときも、SPEEDIの活用という視点が欠落していた。なぜならば、国の避難指示は、官邸5階に集められた一部の省庁の幹部や東京電力幹部の情報・意見のみを参考にして決定されたから。SPEEDIの所管官庁である文科省の関係者が官邸5階に常駐した形跡はないのだという。

停電のせいで、どれだけ放射能が出たかという情報が得られず、当初SPEEDIは不十分な計算結果しか出せなかったのは事実だ。だが、それでも避難には役立つ情報を出していた。それを「正確ではない」という点にこだわって軽視した官僚たちの姿が浮かび上がる。

官邸5階と、各省庁の局長級幹部職員が集まった官邸地下の危機管理センターとのコミュニケーション不全もあった。事故時のマニュアルでは、東電は経産省緊急時対応センターに報告をし、そこから官邸に情報が伝達されることになっていたが、官邸は直に東電に情報を求めた。一方で、保安院は東電から情報が迅速に来ないと認識しながら、自分から積極的に情報をとりにいくことはしなかった。

連日、記者会見を開いていた保安院が、情報入手に対してそんな受け身の立場にいたとは驚きである。

中間報告は「小括」として、問題の多くは

(1) 津波によるシビアアクシデント対策の欠如

(2) 複合災害という視点の欠如

(3) 全体像を見る視点の欠如

という三つが大きく影響している、とまとめた。

大地震と原発事故が同時に起きる「原発震災」の可能性はかねて指摘されていたのに、複合災害が起きたときの対策はまるでなされていなかった。それは、「全体像を見る視点の欠如」の中に含まれる問題だといえる。

要は、政府にせよ東電にせよ、大津波の可能性を知っていたのに炉心が溶けるといった過酷事故の対策をしなかったこと、そして事故前から事故後を通じて全体像を見る視点が欠如していたこと、つまりそれぞれの蛸壺に入り込んだままだったことが「大失敗」を招いたのだろう。

「一旦事故が起きたなら、重大な被害を生じるおそれのある巨大システムの災害対策に関する基本的な考え方の枠組み(パラダイム)の転換が、求められているということであろう」というのが小括の締めくくりだ。だが、転換の必要性は事故当初から誰もが感じている。問題は、どのように転換すべきか、である。

畑村洋太郎委員長は、記者会見で「おぼろげながら全体像が見えてきて、被害を最小にする方策があったということが分かる。しかし、当事者にはその方策は見えなかった」と話した。来年夏に予定されている最終報告で、さらなる調査・検証を進めたうえで、どうすれば当事者が被害回避策を取れたのか、具体的な教訓を導き出してほしい。

(2011年12月09日掲載)

NHKの朝の番組「あさイチ」で紹介した食品の放射能測定の結果に誤りがあったと、11月24日に番組内で謝罪があった。なぜミスが起きたのかの検証が15日に放映される。現段階で公表されているNHKの見解は「分析装置の不備」。放射能測定は簡単にできるものではないと専門家は指摘してきたが、NHKが専門家に測定を依頼してもミスが起きたことで、その「難しさ」が天下にさらされる形になった。

10月17日に放映された「放射線大丈夫?日本列島・食卓まるごと調査」は画期的な企画だった。福島2、東京2、それに北海道、大阪、広島の合計7家族に、毎食一人分余計に作ってもらい、一日分まとめてミキサーにかけて分析サンプルをつくる。それを1週間分、首都大学東京の研究室で放射能測定するという調査だ。セシウム134とセシウム137の測定結果が番組で明らかにされ、ほとんどの食事で「ゼロ」、検出されたものもごくわずか、という結果が印象的だった。とくに福島で地元の食材を食べているご家族の結果が「すべてゼロ」と出た一方、札幌や岸和田など遠いところで一部検出という結果に意外性があった。

ところが、謝罪のあとNHKがWEBに公表した再検証後の数値によると、検出されていた4サンプルは実は検出限界以下で、番組での表現を使えば「ゼロ」だった。7家族の1週間の食事は、セシウム134はすべてのサンプルで検出限界以下、セシウム137が東京の1サンプルでわずかに検出されただけ、というのが訂正後の結果だ。福島だろうと遠いところだろうと、差はなかった。

NHKは、「測定値が非常に小さかったものについて、『検出せず』のほか『0』と表記しました。これは、『ND』、『不検出』、『< 検出限界値』等と表記すべきでした」というコメントも出している。

「ND」とは、Not Detected(検出されず)の略だ。放射能を測るときは、測れる最小値がある。「器械の性能が良ければ、最小値も低いのだろう」と考えがちだが、そう簡単にはいかない。その主な理由は、自然界にはもともと放射線があり、それも一緒に測定器に入ってくる点にある。しかも、自然放射線は一定ではなく、ふらふらと変動している。その環境の中で、サンプルが出す微小な放射線を測らなければならない。

検出限界を下げるには、周りの放射線を鉛などで遮蔽する、測定時間を長くして偶然による変動をなるべく小さくする、測定回数を増やして偶然による変動をなるべく小さくする、といった対応が必要だ。だから、同じ器械を使っても測り方によって検出限界は違ってくる。

そして、こうした測定でわかるのは、サンプルから出る放射線が「検出限界以下だった」というところまでで、「放射能がない=ゼロ」ということがわかるわけではない。放射能というのは「ときどき思い出したように放射線を出す」という性質を持っており、測定しているときに放射線が出てこなかったからといって放射能がないとは限らないわけだ。ただし、あるとしてもこれ以下という数値は測定によって突き止めることができる。

別の面にも難しさはある。測定器では、食品の中のセシウム134やカリウム40などの数を直接数えることはできない。できるのは、どんなエネルギーのガンマ線がどのくらい出ているかの測定だ。物質によって出てくるガンマ線のエネルギーが違うことを利用して、元の放射性物質をつきとめるのだが、そこが一筋縄ではいかない。データの分析が難しく、ある物質からのガンマ線だと思ったら、実は違う物質から出ていたものだった、などということがよく起こる。

今回の「あさイチ」では、そのタイプの間違いもあって、誤った結果につながった。データを見た専門家は「測定作業をした大学院生の初歩的なミスもあったようだ」という。詳しくは15日に放送される番組を見るとしよう。

(2011年11月17日掲載)

福島の当面の課題は、除染をどのように進めるか、だろう。政府は11日、被曝(ひばく)線量が年1ミリシーベルト以上の地域を国の責任で除染するという基本方針を閣議決定した。放射能汚染に対処する特別措置法に基づくもので、法は来年1月に施行され、基本方針に従って除染作業が進められることになる。

だが、除染といっても、放射性物質からの放射線を人為的に出ないようにすることはできない。人間ができるのは、放射性物質を移動させることだけだ。場所によっては、移動すらきわめて困難だし、移動させるなら当然のことながら移動先の場所の確保が必要になる。どこから、どの程度、どこへ移動させるのか。具体的で、実行可能な全体計画を立てる必要がある。いくら国の責任で除染するといっても、財源には限りがある。その点を包み隠さず情報開示したうえで、地元住民を巻き込んで除染戦略の合意形成をしていくのは、相当な難事業だろう。だが、そのプロセスなしには福島の未来は見えてこない。

チェルノブイリ事故では、セシウム137が1平方メートル当たり55万5千ベクレルを超えた厳重規制区域が京都府の面積の2倍強あった。この地域では土壌汚染の除去対策はほとんど行われていない。表層から5センチの土を取り除けば放射線量は減るとわかっていたが、あまりに広範囲に渡り、汚染土の処分場のめどが立たなかったこと、当時のソ連の経済状況がひっ迫していたことなどから、手つかずになった。

そもそも、土壌汚染の対策は難しい。日本でも、重金属やPCB(ポリ塩化ビフェニル)など、放射性ではない有害物質による土壌汚染は全国各地で起きてきた。2002年に土壌汚染対策法ができ、調査や対策が義務付けられるようになったが、京都大学の藤川陽子准教授は「その後の経過を見ても、土壌汚染の除去に低価格かつ有効性の高い手法は存在しないと言っても過言ではない」という。

放射性物質の除去についても、状況は同様だろう。そうなると、お金がかかる方法をどこまでやるかについて、社会全体の合意点を見出していく必要がある。復興にはさまざまな資金がいる。その中で除染にどれだけかけられるのか、国レベルでも地方レベルでもオープンに議論していくべきだろう。

福島県は7割以上が森林で覆われている。事故時に落葉していた広葉樹林では、セシウムの9割が表面の落ち葉にたまり、土壌には1割しか入っていないこと、針葉樹林では葉や枝にセシウムが付着しており、雨が降るとそれが大量に雨とともに落ちてくること、などがこれまでの調査でわかっている。

森林、農地、牧草地、そして市街地と、場所によって除染の目標もやり方も違ってくる。きめ細かな戦略がいる。

政府が除染の基本方針を決めた同じ日、福島駅前にある「コラッセふくしま」で緊急フォーラム「グローバルに考える被災地の今」が、NPO法人の日本医療政策機構(黒川清代表)と米国のシンクタンク戦略国際問題研究所(The Center for Strategic and International Studies: CSIS)の共催で開かれた。パネリストの一人、株式会社経営共創基盤代表取締役の冨山和彦さんは、もともと福島交通、茨城交通、岩手県北自動車というバス会社に再生支援のため100%出資しており、今回の震災に当事者としてかかわることになった。9万人の退避のために、政府の指示を受けて福島交通のバスはフル稼働したという。そこで経験したのは、日本の現場力の強さだったと冨山さんは強調。「復興をスムーズに進めていくには、現場で決めてやっていくのが、現実的かつ正しい方向と確信している。国は予算と法律の武器、オプションを地域に与え、それをどう使うかは地域に任せるべきだ。原発の問題、除染の問題は科学的なリアリズムに立ち戻ることが基本。感情的な主張は、現場で生活している人たちにはまったく役に立たない。価値判断が必要になったときは、子どもたちにとってプラスかどうかを考えるのが一番大事だと思う」と話した。その通りだと、共感した。

(2011年11月14日掲載)

大気中に漂う放射性物質の量は、福島原発事故から1か月で大幅に減った。事故直後から観測態勢を強化し、国立環境研究所と協力して正確な分析結果を公表してきた高エネルギー加速器研究機構(KEK)の測定データを見ると、6月の時点で事故直後のざっと10万分の1になっている。

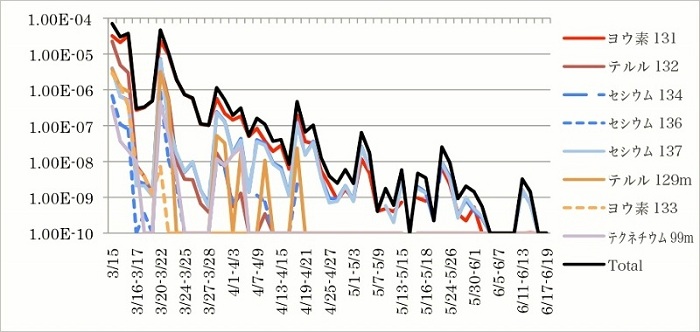

グラフ1 3月15日以降の放射性物質ごとの大気中濃度(Bq/cm3)の変化=6月30日に高エネルギー加速器研究機構が発表

KEKのホームページで公表されている左のグラフ1は、縦軸が1目盛りごとに十倍になる対数目盛りだ。一番上の横軸は1立方センチ当たり1×10のマイナス4乗ベクレルの濃度で、一番下が10のマイナス10乗ベクレル。ベクレルは、放射性物質の数を表す単位と考えればいい。放射性物質の総量(黒い線)は、10のマイナス4乗のレベルからマイナス9乗以下のレベルまで、10万分の1になったことがわかる。

半減期が6.4時間のテクネチウム99m、3.2日のテルル132、33日のテルル129mは早めに姿を消し、半減期8日ながら大量に出たヨウ素131は5月末に見えなくなった。残っているのはセシウムだ。

もう一つ、このグラフを見て気づくのは、全体として下がってきているものの、その過程では激しく増減を繰り返しているということだ。

各地のその後の観測値を細かく見ると、地点ごとの大気中の放射性物質の量は急に100倍程度大きくなることがある。茨城大や東京大などの研究チームによると、これは空気の乾燥度と風向きが影響しているという。土ぼこりが舞い上がると、そこに吸着している放射性セシウムも一緒に舞い上がり、風に乗って流れてくる。これが再浮遊だ。セシウムは日本の土壌には吸着しやすく、いったんくっつくとなかなか離れない。だから、地下水にはほとんど出てこない。その代わり、土壌が動けば一緒に移動する。樹木についている放射性物質も、風や雨で居場所を変える。

こうした気象現象による放射線量の変化を予測するのは、難しい。気象予報そのものが、大量の観測データをもとに高性能スパコンを駆使してもなお、必ずしも当たらないことを見ても、その難しさは十分に想像できる。

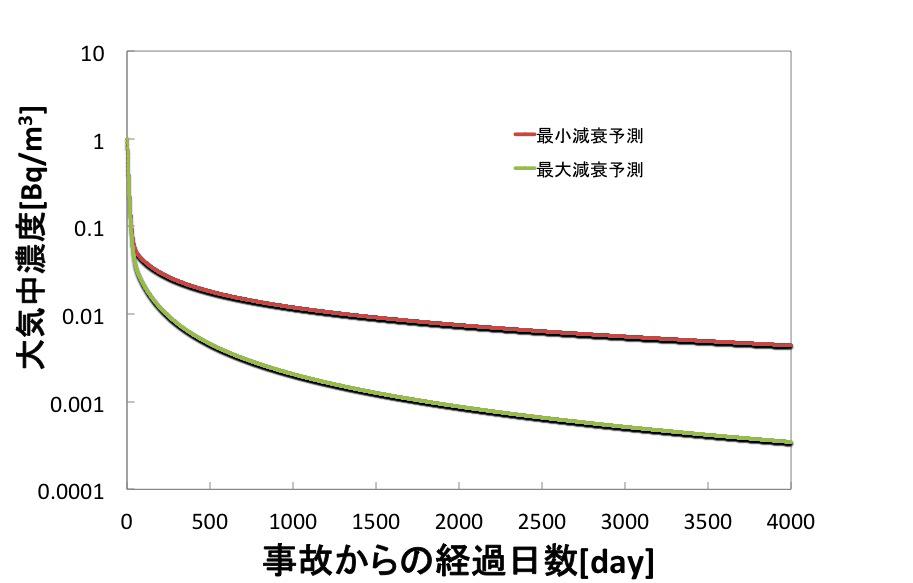

筑波大学大学院の羽田野祐子准教授のグループは、チェルノブイリ事故のときの経験をもとに、大気汚染の長期予測をする方程式を作った。考慮に入れるのは、再浮遊による増減と植物が放射性物質を取り込むことによる減少、そして放射性物質ごとに決まっている半減期による減少だ。予測式を解いて描いたグラフは、10年を超すチェルノブイリの実測データによく合った。ただ、グラフを描くには、定数を3つ、実測値に合わせて決める必要があった。福島事故については、定数を決められるほどの実測値が集まっていない。そこで、大学院生の太田健介さんたちは、チェルノブイリのデータを参考に放射性物質が消えるペースが最も早い場合と最も遅い場合の二つを想定し、地震後50日の大気中の放射性物質の濃度を始点とした長期予測グラフを描いた。それがグラフ2だ

グラフ2 大気中のヨウ素131とセシウム137の累積放射能濃度(Bq/m3)の長期予測

これも対数グラフなので、普通のグラフで描くと減り具合はもっと急激になる。3年後(約1000日後)には、最善で500分の1に、最悪でも100分の1に減っていることがわかる。

これは、大気中に浮遊している放射性物質の量についての予測だ。前回紹介した、1年後に4分の3、3年後に半分というのは、年間に浴びる放射線の総量を24時間外に立っているという現実的ではない仮定を置いたうえで予測した推定値である。こちらには、土壌に吸着したり、樹木についたりしている放射性物質から出る放射線の影響がすべて含まれている。いわゆる外部被ばくをする放射線量ということになる。

大気中に浮遊する放射性物質は、呼吸で取り込む可能性がある。それによる内部被ばくは、この長期予測によれば、急速に減っていくと見られる。

内部被ばくは食べ物によるものもある。1961、62年の米ソの大気圏内核実験のときは、日本人全員が内部被ばくをした。全身計数装置(ホールボディカウンター)で定期的に成人男子の放射性セシウムを測ってきた放射線医学総合研究所のデータによると、体内の量が最も高くなったのは64年10月で、730ベクレルだった。それが60年代の終わりには100ベクレル以下に減少。チェルノブイリ事故で23ベクレル増えたが、その影響は約15か月で半分になり、90年以降はホールボディカウンターでは検出できないほどセシウム量は少なくなった。

欧州では、大気圏核実験時よりチェルノブイリ事故時の方が高くなった国もあった。「原子放射線による影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)」のデータによると、ポーランドでは核実験のときは850ベクレルだったのが、チェルノブイリ後は1700ベクレルに跳ね上がり、ドイツでも782→1500、オーストリアでは337→2800と急増した。減少に転じたのは、事故から1年後だった。

将来を正確に予測することは難しいが、過去の経験を踏まえて大まかな見通しをつけることならできる。その見通しをつける努力を政府は十分にしているのか。楽観的にも悲観的にもなりすぎず、データをもとに合理的に判断することが求められていると思うが、どうにも心もとない。

(2011年11月12日掲載)

福島第一原発の2号機で、11月初めに半減期の短い放射性キセノンが見つかり、いまだに核分裂が起きているとわかってヒヤリとしたが、核分裂が連鎖する「臨界」は起きていなかったようだ。その後の温度や圧力などのデータが落ち着いているところを見ても、エネルギーをたくさん出す臨界(連鎖反応)はなかったと判断できる。まだ完全に安心はできないものの、新たに放射性物質が大量に放出される可能性は低い。そうなると、すでに出てしまった放射性物質から出る放射線量の今後の推移を何としても知りたくなる。

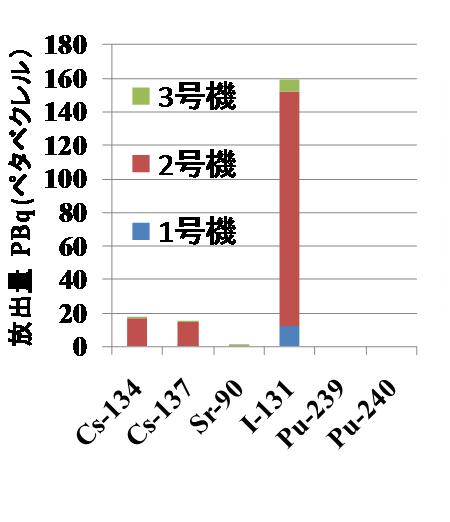

グラフ1 福島原発から放出された放射性物質の量

福島県や文部科学省などが主体となり、全国の大学や研究機関が参加した調査で、どこにどのぐらい、どんな種類の放射性物質が落ちてきたかがかなりわかった。もっとも大量に出たのは、ヨウ素(I)131だが、これは半減期8日なのですでにほとんどなくなっている。次に多いのがセシウム(Cs)だ。セシウム137と134がほぼ同量出ていた。セシウム137は半減期30年でなかなか減らない一方、134は半減期が2年と短い。だから、セシウム134は再来年の3月には当初の半分になっている。これは除染などと関係なしに、自然の法則のなせる業だ。このほか、量は少ないがストロンチウム(Sr)やプルトニウム(Pu)が出た。

福島原発から放出された放射性物質の量を示すグラフ1は、京都大学の藤川陽子准教授が作成したものだ。これを見ると、2号機からの放出が圧倒的に多いことがわかる。建屋が爆発した1号機、3号機は、中の格納容器は大きくは壊れなかったのだろう。2号機は圧力抑制室で爆発が起きた。圧力抑制室は、原子炉の中の気体がたくさんの配管を通じて入ってくるところで、ここが壊れると放射性物質が大量に出てしまうのは当然の帰結というべきだろう。

表1 福島原発から放出された放射性物質の量

そして、もう一つグラフ1を見て気づくのは、出た放射性物質の中ではヨウ素が圧倒的に多いということだ。核種(放射性物質の種類)ごとの総放出量は、右表のようになっている。上のグラフ1では、ストロンチウムはほとんど見えない細い線で、プルトニウムは少なすぎて表せない。

1960年代の大気圏内核実験で放出された放射性物質の総量は、実はチェルノブイリ事故で放出された量よりはるかに大きい。ヨウ素131はチェルノブイリの375倍、セシウム137は11倍とされている。改めて、当時の米ソ両大国の身勝手さに腹が立ってくる。遅れて大気圏内核実験をやっていた中国も同様だ。

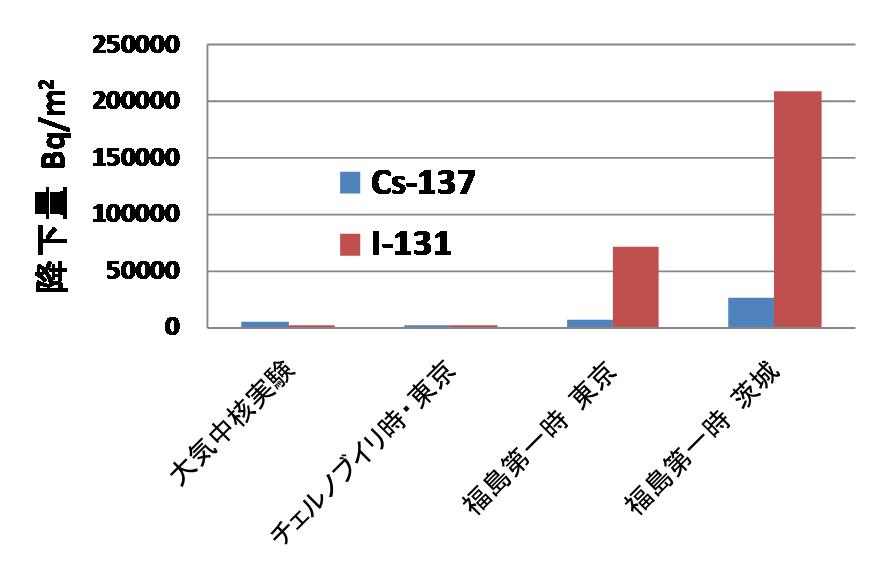

グラフ2 大気圏核実験、チェルノブイリ事故、福島事故で降ってきた放射性物質の量

ただ、核実験による放射性物質の全体量は莫大だが、日本に落ちてきた量はそれほどでもなかったと今となってはいわざるをえない。藤川さんは、今回の事故で落ちてきた放射性物質の量と、核実験で日本に落ちた量を比べるグラフ2も作った。福島県内が多いのは当然として、茨城県、東京都でも今回の方が核実験のときよりずっと多くなっている。量の多いヨウ素は半減期が短いのがせめての救いだ。

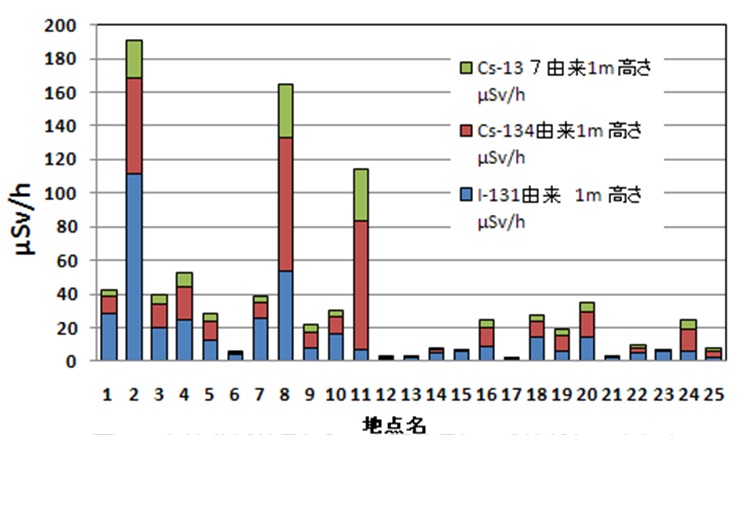

さらに、藤川さんは3月末に福島県が実施した土壌調査の結果をもとに、空間線量を計算で出した。計算で出た線量値は実測された値とよく一致することを確かめたうえで、それぞれの地点での放射線がどの放射性物質によるものかを示すグラフ3を作った。地点によって放射線量が大きく変わること、それぞれの放射性物質の割合も地点によって違うこと、3月末時点ではヨウ素による放射線がおおむね半分を占めていたことなどがわかる。

グラフ3 福島県内の3月末の土壌調査から推定した空間の放射線量

調査した40地点の放射線量の平均値は、ヨウ素による放射線が毎時4.6マイクロシーベルト、セシウム137が毎時2.7マイクロシーベルト、セシウム134が毎時7.7マイクロシーベルトだった。土壌の状態がこのときのままだと仮定して、そこに1日中立っていると1年間でどれだけの放射線を浴びるかの合計を計算すると、1年目は40ミリシーベルト、2年目は31ミリシーベルト、3年目で25ミリシーベルト、4年目で20ミリシーベルトとなった。外に24時間たっているというのは非現実的な想定だが、減り方の傾向はこれでつかむことができる。2年目は8分の6、3年目は8分の5、3年目で8分の4、つまり半分になるということだ。

ただし、現実には土壌の放射性物質はじっと留まっているわけではない。雨や風、そして除染などによって動く。風で飛んでいく場合もあれば、別のところから流されてくる場合もある。自然現象による増減を考慮した推定の試みを次回に紹介したい。

(2011年09月20日掲載)

朝日地球環境フォーラム2011(9月15日~17日、東京のホテルオークラ)でもっとも注目されたのは「どう変える、原子力とエネルギー政策」のパネル討論(コーディネーター:竹内敬二編集委員)だろう。原子力のこれからをめぐる議論は、NHKを始め多様な場で活発に展開されている。「いずれは国内の原発をすべてとめたい。だが、どうやって、いつまでに止めるかはまだはっきりしない」というのが、現時点での世論の到達点といえる。今回のパネル討論では、これまでの国内論議では見過ごされがちな「核不拡散」や「国際政治」という論点も示された。国内の原発をどうしていくかを考えるとき、そうした国際的視野も欠かせないと思う。今後の国内論議の一助となるよう、議論のエッセンスを紹介したい。

ドイツは2022年までにすべての原発を閉鎖すると決めた。ルール地方にあるボトロップ市のベルント・ティッシュラー市長は、省エネを進め、再生可能エネルギーを増やすための市としての取り組みを紹介した。「日本で企業の方とも会って、驚いた。燃料電池や小型風力発電で日本の企業は欧州より先に行っているという印象を受けた」といい、「ドイツでは脱原発を国として決めた。電気料金はあがるだろうが、支払い可能な範囲に抑えていく」と話した。

ティッシュラー市長の報告を受けて始まったパネル討論で、核不拡散政策の権威である米プリンストン大学のフランク・フォンヒッペル教授が指摘したのは、「原発によって核兵器が拡散していく」という問題点だった。イランは原発プログラムの元で原爆を開発しているという現実がある。そして教授は、日本は使用済み核燃料からプルトニウムを取り出す核燃料再処理を断念してほしいといい、ウラン濃縮については今のように国ごとにやるのではなく多国間の協定に基づいてやる体制に移行していくべきだと提案した。

国際エネルギー機関(IEA)前事務局長の田中伸男氏は、「東欧はロシア依存を脱したいと考えているので、自前のエネルギー源としてこれから原発をつくるだろう。OECD諸国の新規立地はコスト面から難しくなるが、新興国は中国、韓国をはじめ原発を増やしていく。これを安全に運転してもらうための技術提供が日本には求められている。世界全体がまだまだ原子力を使っていこうというときに、俺はやめたよと宣言するのは外交の観点から必ずしも賢いやり方ではない」と指摘した。

原発推進の立場の服部拓也・日本原子力産業協会理事長が「相手国が来て欲しいと言っているから出て行く。この技術を放棄してしまうのは国の力を弱めてしまう」と言ったのに対し、脱原発のオピニオンリーダーである飯田哲也・環境エネルギー政策研究所所長は「技術論はあまり大ざっぱに考えてはいけない。原子力が国力だというと政治家はそうかと思ってしまうかもしれないが、原子力のさまざまな技術基準は全部アメリカでできたもので、その横文字を縦にしたのが日本の原子力。ほとんど輸出利益といったものはもたらさない。そもそも、輸出先が原発から原爆を作ろうとしても、日本の政治力ではとめることなどできないし、情報収集能力もない。日本政府は輸出から手を引くべきだ」と主張した。

これについてはヒッペル教授も「途上国のマーケットはそれほど大きくない。そこで競争していこうというのは資源の無駄だと思う。むしろ、自動車の方が途上国の市場は大きい」と、経済的側面からの原発輸出反対論を述べた。

一方、日本国内の原発をどうするかについては、「国民自身が主体的に考えて選択すべきだ」という点で推進派と脱原発派の意見が一致した。また、IEA前事務局長の田中さんは、エネルギー安全保障のためには、地域ごとに九つに分かれている電力会社の送電網をつなぐ線を太くして電気のやりとりが簡単にできるようにし、自由な電力市場を作り、そして競争の中で強い電力会社を作っていくことが必要と持論を展開。その上で、欧州が国を超えて送電網をつないでいるのにならい、送電網を韓国とつなぐ、ロシアとつなぐといった大きな構想を考えていくべきだとした。

(2011年09月10日掲載)

中部大学の武田邦彦教授が9月4日に関西地区で放送された読売テレビ(大阪)系列の番組で「東北地方の野菜や牛肉は子どもの健康を害するから捨ててもらいたい」という趣旨の発言をしたのに対し、岩手県一関市の勝部修市長が抗議メールを送った。この問題は、武田さんから回答メールを受け取った市長が9日に矛先を収めて決着したが、「畑に青酸カリがまかれた(ようなもの)」とのテレビ発言には市長は納得していない。

武田さんは自らのブログで勝部市長に送った回答メールを公開している。それを読んで、青酸カリの部分に関する武田さんの主張はあまりにヘンだと思った。

以下に「畑に青酸カリがまかれた」発言についての武田さんの回答を引用する。

~~~~~~~~~~~~~~~

テレビで発言するにあたり、できるだけわかりやすく、しかも科学的に間違いの無いように配慮しました。放射性セシウム137の{成人、経口}での50%致死量は0.1ミリグラム程度です。これに対して、青酸カリは{成人、経口}で50%致死量が200ミリグラム程度ですから、青酸カリの方が約2000倍ほど毒性が低いという関係にあります。

「放射性物質は目に見えない」と言われますが、科学的には「あまりに毒性が強いので、目に見えないほど微量でも死に至るもの」と言えます。従って、青酸カリは一般的に猛毒であることが知られており、かつ単離しうる化合物であることから青酸カリを例に出しました。

つまり、放射性セシウムの方が青酸カリより約2000倍の猛毒であり、それが一般的に知られていないので驚いた方もおられると思いますが、このようなことこそ政府などが国民に知らせ、除染しないまま作物を生産するのに慎重にならないといけないと思います。

~~~~~~~~~~~~~~~~

「放射性セシウムの方が青酸カリより約2000倍猛毒」というのが武田さんの主張だが、これは全くヘンだと思う。

これまで放射線の影響についてずいぶん取材をしたけれど、放射性物質の50%致死量という概念は聞いたことがない。確かに、浴びたら半数が亡くなる放射線量はわかっている。1度に4シーベルト前後だ。だから、4シーベルト分のセシウム137の量を計算で出すことはできるだろう。だが、放射線については、急性症状と後になってがんが増えるといった晩発症状があるのは今や日本人の常識といっていい。そして、急性症状の方には閾値(これ以下だと症状は出ないという値)がある。放射性同位体のうちの一つだけを分離するのは極めて難しいのだが、仮に4シーベルト分のセシウム137を集められたとして、それと青酸カリ200ミリグラムの危険性を割り算で比較することはできるだろう。だが、閾値以下のセシウム137は急性症状が出ないのだから、閾値以下の影響しか及ぼさないセシウム137を同じやり方で比較しても意味がない。そして、いま農家や消費者が問題にしているのは、急性症状の閾値以下のセシウム137の危険性なのだ。少ない線量でも晩発症状については閾値がないというのが国際放射線防護委員会(ICRP)を始め多くの専門家の考え方で、だから多くの人が心配している。

「科学的には『あまりに毒性が強いので、目に見えないほど微量でも死に至るもの』と言えます。」という言い方も、ヘンだ。放射線は見えない。大量でも人間の目では見えない。というより、大量の放射線が目に当たれば、失明してしまう。「微量でも死に至る」のではない。死に至るような放射線量は、大量とか、高線量とか呼んでいる。問題は、目に見えないから微量だか大量だかわからないという点だ。

放射性物質を「あまりに毒性が強いもの」と表現するのは、果たして「科学的」なのだろうか?チェルノブイリフォーラム専門家グループによる報告書(2005)には、「事故後1カ月間の累積線量が0.3グレイ以下の場合、動植物への有害影響は報告されていない」とある。グレイとは吸収線量と呼ばれるものの単位だが、この場合はシーベルトと読み替えていい。事故後1カ月で0.3シーベルト、つまり300ミリシーベルト以下の地域では動植物への有害影響は報告されていないということだ。それ以上高い地域では有害影響が出たわけで、当然のことながら放射性物質の毒性が弱いというわけではない。

武田さんは回答メールの中で、「東電に『直ちに除染して、もとの綺麗な国土に戻せ』と求めるのは当然と思います」とも書いている。

土壌に降り積もった放射性セシウムは、雨とともに地表から地中に移り、粘土質の土壌があるとそこに強く結合して不溶性になる。可溶性の状態にあるものの一部が根から植物に吸収される。だから、粘土質の多い地域では、放射性セシウムは植物にあまり入らなかったと上記の報告書には書いてある。また、十分に肥料を施すと、肥料からカリウムやアンモニウムを吸収する分、セシウムの吸収が減るとも報告されている。

農作物にどの程度放射性セシウムが入っていくかは、それぞれの地域で作ってみないとわからないところがある。だから、除染して元の状態になってから作るという方策は非現実的で、人が暮らしている地域ではできる限り除染対策をとりながら農作物を育て、育った時点で検査をするというやり方が妥当だろう。こういう提言こそ「科学的」だと思うのだが、違うだろうか。

(2011年08月30日掲載)

日本原水爆被害者団体協議会(被団協)が結成から55年を迎えた今年、初めて「脱原発」の方針を打ち出した。被爆者のただ一つの全国組織は、1956年の結成宣言で「破壊と死滅の方向に行くおそれのある原子力を決定的に人類の幸福と繁栄との方向に向かわせるということこそが、私たちの生きる限りの唯一の願いであります」と訴えた。核兵器廃絶を強く求めつつ、原子力の平和利用は進めたい、という思いが結成時にはあった。その基本姿勢が55年を経て変わった。8月23日に日本記者クラブで会見した田中熙巳事務局長の話から、その道のりを辿ってみたい。

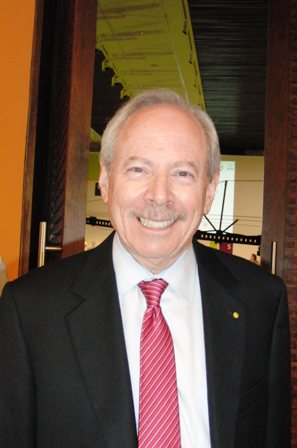

日本記者クラブで会見する田中熙巳・日本被団協事務局長=8月23日

被爆者で原子物理学の研究を志した人は少なくない。田中さん自身もその1人だ。「13歳のときに長崎で被爆した。そのころ、原子物理学が興ってきた。こんなのにやられっぱなしでたまるか、という気持ちがあった。いい方向に使わないとやるせないよ、という気持ち。科学そのものへの興味もありました。当時、理系に興味のある若者はかなりの人が原子力に興味を持ったものです。自然と闘う、自然を征服する、という気持ちが当時の若者にはあった。今考えると、大変傲慢であったと思いますが」

田中さんは東京理科大学で物理学を勉強し、東北大工学部へ。材料工学の研究をしながら被爆者運動を続け、85年には日本被団協の事務局長に就いた。研究との両立が難しくなっていったん退いたが、大学を定年退職した後、2000年に復帰した。

被団協の運動方針書をみると、原発に対する姿勢の変遷がわかる。折々の文言を取り出してみよう。

1974年 原子力船「むつ」の放射線漏れ事故のあと「資源エネルギー不足に当面し、他方に高い科学技術水準を保持するわが国では、現在核エネルギーの平和利用が進行しつつあります。被爆者として、感情的にも抵抗をもちながらも、理性の上からは、もし、核エネルギーが真に人類の福祉に役に立つなら、それを拒むものではありません。・・・平和利用といえども『自主・民主・公開』の原則は固く守られ、放射能汚染に対しては、万全の措置が講じられねばなりません」

1979年 米国スリーマイル島原発事故のあと「原子力の平和利用をめぐる諸問題を検討し、原子力の平和利用基本三原則(自主・民主・公開)と安全優先の見地に立ってこれに対処します」

1986年 チェルノブイリ原発事故のあと「原子力の平和利用については、チェルノブイリの原発事故の教訓にかんがみ、日本政府・関係者に対し、『自主・民主・公開』の原則を厳守し、人体・環境への放射能被害が絶対に起こらないような強力な対策を要求します。また、国際的にも国際原子力機構(IAEA)の機能を強化し、安全対策と原子力に関する情報の公開を推進することを要請します。とくに原子力の平和利用が軍事目的に転用されることのないよう、要請します」

1997年 もんじゅのナトリウム漏れ事故などのあと「『もんじゅ』、東海村燃料サイクル工場、『ふげん』など頻発する事故の責任を追及し、これら問題のある施設の閉鎖と、原子力施設の安全管理の徹底を求めます」

2000年 東海村JOC臨界事故のあと「東海村の臨界事故による放射線事故を深刻な教訓として、放射線被害者をつくることのないよう、原子力施設や核廃棄物の安全管理の徹底を求めます。原子力の平和利用三原則(自主・民主・公開)の厳守を求めます」

2010年 「私たちは、原子力発電に依存するエネルギー政策を転換、風力発電など自然エネルギー利用を促進し、安全で環境にやさしい政策を求めます」

2011年 「福島原発事故は原子力発電に依存するエネルギー政策の破たんを示しています。放射線による人体被害、環境汚染、事故の危険性が残されたまま進められている原子力発電所の新・増設計画を取りやめること。安全性の総点検を行い、年次計画をたてて、操業停止・廃炉にするよう要求します。原子力に変わる自然エネルギー、再生可能なエネルギーを利用した発電を促進する、安全に環境にやさしいエネルギー政策を求めます」

被団協が強く求めてきたのは、第一に核兵器廃絶、第二に国の責任で被爆者に万全の補償をすること、だった。原子力平和利用については、「三原則の厳守」と「安全対策の徹底」を求め続けてきたことが、運動方針を見てもわかる。2010年になって「原発依存からの転換」がうたわれ、今年の運動方針で「新・増設の取りやめ」「年次計画をたてて、操業廃止・廃炉する」と「脱原発」に舵を切った。

なぜ、これまで原発に反対しなかったのか。田中さんによると、理由は二つ。一つは、第一と第二の目標達成が最優先で、原発反対にまで力を投入できなかったこと。もう一つは、被爆者の中に原子力産業で仕事をしている人もいて、そういう人たちから抵抗があったこと、だ。

「いま、被爆者の平均年齢は77歳、一番若い人で66歳です。原子力関係の仕事をしていた人も、もはや現役ではない。そういう事情もあって、今回は脱原発の方針を出すことに全体で一致できた」と田中さんは説明する。

「一般国民は原発の怖さを知らなかった。容認してきたことを責めるわけにはいかない。私は核エネルギーを人類は制御できないと思っている。制御のすべをいまだ人類は手に入れていない。使用済み核燃料の処分の見通しがたっていないという大問題もある。日本のこれまでの核政策や企業の論理も合わせて考えると、少なくとも日本では原発を使うべきではありません」

「ただし、即座になくすのは難しい」ので、順次廃炉にという今回の脱原発方針がまとまったという。

被団協でさえ、会員に原子力産業で働く人がいる間は反原発を組織として打ち出せなかった。研究者らしく、誠実に説明する田中さんの言葉を聞きながら、日本全体としてまとまる難しさを思わずにはいられなかった。

(2011年07月28日掲載)

セシウム汚染牛対策の関心は、目下、検査態勢をどうやって整えて基準超え肉が市場に出回らないようにするかに集中している。しかし、そもそも牛肉にセシウムがたまらないようにすることこそ、いの一番の対策であるべきだろう。チェルノブイリの経験から、セシウムの体内除去剤をエサに混ぜればいいとわかっているのに、もっとも優れたセシウム体内除去剤が日本では家畜用に使うことが認められていない。国は一刻も早く規制を取り除くべきだ。

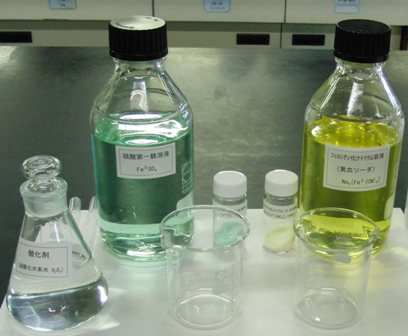

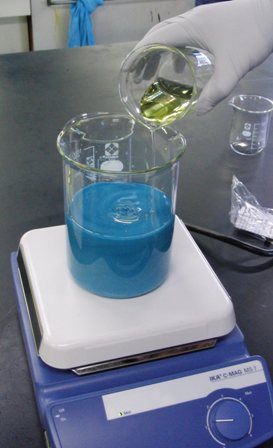

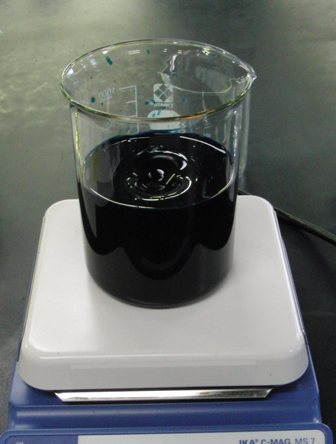

紺青をつくるときの材料

家畜の放射性セシウムを減らすのに「最も効果的」と国際原子力機関(IAEA)が認めているのが、紺青(プルシアンブルー)という顔料だ。これをエサに混ぜて与えるとよいと見いだしたのはノルウェーで、国連を通じてウクライナ、ベラルーシ、ロシアで広く使われるようになった。ノルウェーでは現在も羊や山羊に紺青を食べさせている。

硫酸第一鉄溶液にフェロシアン化ナトリウム溶液を加える

顔料とは、水に溶けない染色剤のこと。紺青は名前の通りの色合いの物質で、世界ではプルシアンブルーのほかにもさまざまな呼び名がある。鉄と炭素、水素、窒素からなる「フェロシアン化鉄」というグループに属する物質で、天然には存在せず、1704年にドイツで合成された。世界初の人工合成顔料だという。日本でも1914年から工業的に製造されるようになり、現在は大日精化が年間2500~3000トンを生産、大半を輸出している。

なぜ、この物質がセシウムを取り除く能力があるのか。完全に解明されたわけではないが、結晶構造を見ると立方体の各頂点に鉄イオンがあり、真ん中に陽イオンを抱え込んでいる。セシウムイオンはこの陽イオンと置き換わりやすく、自然に紺青に取り込まれると考えられている。

さらに酸化剤を加える

IAEAの報告書によると、牛に10万ベクレルの放射性セシウムを食べさせる実験をすると、通常は8万5000ベクレルが糞尿とともに排出されるが、紺青をエサに混ぜると9万4500ベクレルが排出される。体内に残る分を比べると15000ベクレルが5500ベクレルに減る計算になる。紺青は安価に手に入ることもあり、1986年のチェルノブイリ事故の後、93年ごろから急速に利用が広がった。2000年にはベラルーシで約3万頭、ロシアで2万頭弱の牛に紺青が与えられている。

また、汚染エサを食べた家畜でも、2,3カ月汚染されていない餌を与え続けると体内のセシウムはかなり減るとわかり、この「エサ除染」も広く利用されている。

いま農水省がやるべきは、こういう事実を広く酪農家に知らせること、そして紺青を家畜に使えるように規制を変えることである。

紺青粒子のできあがり。不純物を洗い、水分をとって製品にする

紺青を主成分とするセシウム体内除去剤は、日本では2010年秋に人が使う薬として認可がおりている。しかし、動物用には認められていない。農水省は「人間用に認められているからといって、ただちに動物用に認めることはできない。国内で動物を対象に試験を実施し、そのデータを検討することが必要」という。

平常時であればともかく、今は緊急時である。欧州での使用経験は豊富、しかも人間にも害はないと認められている紺青を、セシウム汚染わらを食べさせられてしまった牛たちに与えることがなぜできないのか、理解に苦しむ。

農水省は、セシウム低減技術を開発するための緊急研究を始めてはいる。当面はその研究の一環としてでいいから、少しでも多くの牛に紺青入りのエサを与え、データが取れ次第ただちに認可してほしいと思う。

(2011年07月15日掲載)

ガスパイプラインのバルト海海底への敷設が半分に達したときに撮影された記念写真=2010年11月、Nord Stream AG提供

ロシアの天然ガスをバルト海経由でドイツの北東端の町に送るパイプラインが間もなく完成する。スウェーデン、フィンランド、ロシア、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ドイツ、デンマークに囲まれたバルト海の海底をはうパイプライン計画を、各国民はどう受け止めているのか。6月末にカタールのドーハで開かれた第7回科学ジャーナリスト世界会議で「一つのガスパイプライン、七つの真実」と題するパネル討論があり、国による受け止め方の違いが浮き彫りになった。

このパイプラインは「ノルドストリーム」と名付けられている。ロシアと欧州連合(EU)の共同プロジェクトで、ガスプロム(ロシア)やBASF(ドイツ)などの民間企業が計74億ユーロを投資する。直径1.2メートルのパイプを2本、ロシアのヴィボルグ(サンクトペテルブルグの北にある町)からドイツのグライフスヴァルトまで1220キロメートルにわたってバルト海底に敷設するもので、1本目が2011年中に、2本目が12年に完成する。2本合わせて年間550億立方メートルの天然ガスを送る能力がある。これは、2600万世帯分のエネルギー消費を賄うのに十分な量で、風力発電14万8000基分だという。

日本人である私が最初に感じたのは、ドイツはこういう手をすでに打っていたから、メルケル首相は原発利用延長方針を撤回して脱原発に踏み切れたのだな、ということだった。何せ初耳の話である。日本ではノルドストリームのことはほとんど報じられていない。

では、欧州各国はどうなのか。パネル討論のエッセンスをお伝えしたい。

「一つのガスパイプライン、七つの真実」と題された科学ジャーナリスト世界会議のパネル討論

【スウェーデン】このプロジェクトの話が出たとき、スウェーデン人は皆、肩をすくめて「そんなのできるわけない」と考えた。絶対無理だと思っていたら、ロシアとドイツは環境問題をクリアし、外交問題も片づけてしまった。スウェーデン政府はもうプロジェクトに反対できないと思っているが、国民は依然として反対だ。

【ポーランド】この問題は、ポーランドでは何より政治的問題としてメディアに登場した。われわれポーランド人は、「歴史がすべてを教えてくれる」と学校で習う。歴史を遡れば、ロシアとドイツが「われわれの頭越しに手を結んだ」とき、いつもポーランドは災難にあってきた。1772年から95年までポーランドは3分割され、地図から消えてしまった。1918年に独立国として復活したが、39年に独ソ不可侵条約(当時の両国の外務大臣の名前をとって、モロソフ・リッベントロップ協定と呼ばれる)が結ばれ、ポーランドは再び分割された。パイプライン計画が持ち上がったとき、ポーランドの外務大臣はこれを「モロソフ・リッベントロップ・パイプライン」と呼び、メディアも盛んにこの呼び名を使った。クレムリンは、ポーランドとバルト3国をNATOやEUから切り離したがっているのだろうと我々は考えた。もしロシアがウクライナとベラルーシを迂回したいのなら、バルト3国とポーランドを通って敷設すれば海底より5割は安くできるはず。そうしないロシアへの不信感が渦巻いたが、昨年になってエネルギー専門家の「政治家はロシアの脅威をあおりすぎる。ガスプロムはもっとも信頼できる供給者の一つだ」というコメントが雑誌に出た。今年3月にはポーランドの化学企業がノルドストリームにパイプをつないで天然ガスを買いたがっているという報道が出る。メディアの報道は落ち着いてきたといえるが、海底パイプラインはバルト海の環境に悪影響を与えないのか、という疑問は残る。

【フィンランド】フィンランドにとっては、ノルドストリームは純粋に環境問題だった。政治的問題はほとんど議論されず、経済とエネルギー安全保障上のメリットとバルト海の環境悪化の可能性のバランスが議論の的だった。2010年、さまざまな手続きを経てついに敷設が正式決定された。環境影響評価の結果は「パイプラインは環境に重大な影響はもたらさない」というものだったが、それは本当だろうか?果たして科学的な決定だったのか?バルト海が荒れ、フェリーが沈没し、それがパイプラインを破壊する、という可能性もないとはいえない。その確率はわからないが、万一起きたら重大事になる。パイプラインには最先端技術が使われ、自分で漏れを検知できる機能も備わっている。そうした技術的な面の報道はしてきたが、より広い視点から問題点を指摘する報道は不十分だったかもしれない。

【ドイツ】このパイプラインは政治家によってつくられた。これはロシアとドイツの大きな政治パワーゲームである。シュレーダー元首相とロシアのプーチン氏は非常に仲が良い。シュレーダー氏は首相退任後、ガスプロムの子会社のコンサルタントになった。だから隣国を通さなかったのであり、だから隣国は怒っている。科学や技術をカバーするジャーナリストは政治的パワーのことも扱うべきだ。技術を採用するかしないかの決断はこのレベルでなされるからだ。残念ながら科学ジャーナリストは政治報道の訓練を受けておらず、我々はつい素朴な見方をしがちだ。

会場にはロシアやエストニアのジャーナリストもおり、それぞれ「ロシアでも多くの報道がなされている」「政治問題でもあり、環境問題でもあり、地政学的課題でもある」などと発言した。

パイプラインの1本目は、間もなく運用が始まる。そのときには大いに報道する、という点では参加した科学ジャーナリストたちの「真実」は一つだった。

(2011年07月13日掲載)

カタールのドーハで開かれた第7回科学ジャーナリスト世界会議の分科会の様子

イタリアとドイツ以外の欧州の国々にフクシマが与えた影響の実像を、引き続き6月末にカタールのドーハで開かれた第7回科学ジャーナリスト世界会議で集めることができた情報を元に探っていきたい。

旧ユーゴスラビアのスロベニアには、1980年に建設されたクルスコ原子力発電所がある。米国ウェスティングハウス社製で、隣のクロアチアと共同所有している。この原発に対する反対運動は80年代後半から90年代初めにかけて盛んになった。とくに隣国のオーストリアから安全性に対する懸念が半ば公式的に表明されてきた。しかし、国家原子力安全庁が安全性の向上施策を打ち、運転成績も上がったため、21世紀に入るころにはクルスコ原発は国民の関心事ではなくなった。

スロベニアの全国紙の科学面編集長によると、福島原発事故が起きたことでクルスコ原発への反対運動が勢いを盛り返した。しかし、その目指すところは「これ以上原発を増やさないこと」。つまり、敷地内への2号機増設に対する反対が強くなっている状況だという。

スイスは、ドイツと同じくフクシマ後にエネルギー戦略を明確に変えた国である。5月25日に「国内に5基ある原子力発電所は2034年までに廃炉とし、改修や新規建設はしない」という国家目標を決めた。スイスでは電力使用量の約4割を原発が担っている。今後はアルプスの水源を活用した水力発電の割合をさらに高め、太陽光や風力など再生可能エネルギーの導入も進めるという。

核兵器保有国である英国は、福島事故があったからといって自国の原発政策を変える意向は示してしない。英国の科学ジャーナリストの関心は、むしろ大衆紙を中心に不正確で危機感をあおるだけの報道があふれたことにあった。多くの新聞や放送局が、最悪の事態を描くことを競い合った。専門記者のアドバイスを無視して、生命に対する重大な危険が広がっていると書き、中には放射能を帯びた雲が英国にやってくると警告した大衆紙もあった。リスクの程度を真面目に見積もった人は「原子力産業の擁護者」と、たとえ何の関係もなくてもみなされたために、核の最終戦争(アルマゲドン)が迫っているという見方が編集部に広まった。そう英国科学ライター協会のボブ・ワード氏は解説する。

ロシア政府もまた、自国の原発政策を変える意向は示していない。だが、原発事故は国民に科学不信を引き起こす、とチェルノブイリ事故が起きる前から科学記者を続けているロシアのヴァイオラ・エギコワさんはいう。

彼女によると、ロシアのメディアに出る記事には二つのトレンドがある。第一は、原子力は人類にとって危険きわまりないものであり、ほかのエネルギーに変えていくべきだ、というもの。第二は、原子力は重要であり、人類にとって将来も使える唯一のエネルギー源である、というものだ。第二の立場の人は、チェルノブイリもフクシマも、ミスによって起きたといい、メディアがいうほどチェルノブイリの犠牲者の数は多くないと説明する。メディアに載るのは、この正反対の二つの意見のどちらかだ。それ以外の立場の科学者やジャーナリストはいないのかといえば、いる。だが、違う立場は「流行っていない」。

エギコワさんは、チェルノブイリ以後に国民の中で科学や科学者に対する不信感が大きく膨らんだと振り返る。そして、多くのジャーナリストが政治家に転向し、科学を非難することで支持を得ていったという。科学を非難することが支持拡大につながるという政治状況が再び起きるのか?それが今、彼女が懸念していることだ。

スペインは再生可能エネルギーを大幅に取り入れている国として有名だ。ただ、科学ジャーナリスト世界会議で出会ったスペインからの参加者は、原発は必要だと言った。「我々は(原子力大国の)フランスから電力を輸入しているからね」

原子力との向き合い方は各国でまちまちだ。科学ジャーナリスト協会ヨーロッパ連盟(EUSJA)は、2012年にダブリンで開かれる欧州科学オープンフォーラムで原子力エネルギーについての討論会をしたいと企画を進めている。

(2011年07月11日掲載)

スウェーデンの科学ジャーナリスト兼イラストレーターのカイアンダー・サンプラー氏が描いた福島第一原発事故

福島第一原発事故の影響でドイツとスイスとイタリアは「原発とサヨナラ」することになったと思っていた。6月末にカタールのドーハで開かれた第7回科学ジャーナリスト世界会議でドイツの科学ジャーナリストにそう話しかけたら、「いや、イタリアはちょっと違うんだ」という返事が返ってきた。会議中に集めることができた情報を元に、フクシマが欧州に与えた影響の実像を探った。

イタリアはチェルノブイリ原発事故の後に国内4カ所の原発をすべて閉鎖し、現在は電力の約15%を輸入している。1987年に原発再開の計画に対する国民投票があり、投票者の80%が反対を表明した。イタリアの国民投票は、投票率が50%以上にならなければ成立しない。97年以降に実施されたものは投票率が20~30%と低迷し、一つも成立していなかったといい、ベルルスコーニ首相は今なら原発再開計画を問うても国民投票は成立しないだろうと踏んだらしい。

東日本大震災が起きたとき、イタリアでは数ヶ月以内に国民投票が実施されることが決まっていた。そのため、福島原発事故の報道は「政治的状況の中でかなり偏ったものになった」とイタリアのジャーナリストはみる。イタリアの新聞には、客観性に欠ける不正確な記事が頻出し、日本在住のイタリア人が「日本の真実-イタリアの新聞が隠していること」というフェースブックのグループを作ったほどだ。

6月12,13日の国民投票の結果、ベルルスコーニ首相が「イタリアは原発にサヨナラをいわなければならない」と敗北宣言をしたのは、私たちの記憶にも鮮明に残っている。しかし、その宣言をした数日後、首相はフランスのサルコジ大統領との会談で、原発を再開しないといったのは「単なるトリック(方便と訳すべき?)」で、フランスの電力会社との契約は1,2年遅れるだけだろうと公言した。

なるほど、イタリアは「ちょっと違う」ようだ。

その点、ドイツは「国内に17基ある原子力発電所を2022年までに閉鎖する」という脱原発政策を6月6日に閣議決定し、野党である緑の党もこれに賛成することを決め、連邦議会の下院、上院ともこの法案を可決した。国として脱原発を決めたのである。

そのきっかけは間違いなくフクシマである。ドイツ南西部バーデン・ビュルテンベルク州で3月27日にあった州議会選挙で、環境政党・緑の党が躍進して連立与党が敗北したために、メルケル首相は昨年決めた「原発の運転延長」を覆して「脱原発」に方針転換したのだ。

「この間、原発を減らして再生エネルギーを増やすことに賛同する政治家、宗教家、経済界のリーダーがどんどん増えた。ほとんどのメディアも一致団結してこの考えを支持した」とドイツの科学ジャーナリストであるウォルフガング・ゲーデ氏はいう。

ゲーデ氏によると、ドイツが持続可能な社会へ新たな道筋をつけようとがんばる理由はもう一つある。それは「過去」だ。ドイツに民主主義がもたらされたのは1949年の事に過ぎない。東独側にいたっては1990年だ。米国の価値観に適応させられた西独とコミュニストの見方を押しつけられた東独が一緒になって21年。ドイツ国民にとってホロコーストは国民的トラウマだが、その重荷を軽くするためにナチスの歴史を深く知ろうとする市民が増えている。「知ること(啓蒙)」は常に助けになる。トラウマの研究者は、日本やロシアが国民的トラウマにいまだに触れたがらないのに対し、ドイツ国民は歴史から教訓を学んでいると請け合う。そうやって醸成されてきたドイツ人気質がリスクを引き受けて新たな道に踏み出す勇気をもたらしている、というのがある臨床心理家の見方だ。

〈この項続く〉

(2011年07月09日掲載)

科学ジャーナリスト世界会議のメイン会場となったカタール財団学生センターの入り口

第7回科学ジャーナリスト世界会議が6月26日~29日、カタールのドーハで開かれた。当初はエジプト・カイロで開催の予定だったが、1月25日から大規模反政府デモが繰り広げられたために開催が危ぶまれる事態に。どうしてもアラブ世界で開きたいという実行委員会の思いと、科学とスポーツと教育に力を入れるカタール政府の熱意が一体となり、3月に入ってからドーハ開催が決まった。急な変更にもかかわらず、90カ国から約720人が参加。「科学」「ジャーナリズム」とともに「民主化」も熱く語られる場となった。

科学ジャーナリスト世界会議は1992年に東京で開かれたのを始まりに、ハンガリー→ブラジル→カナダ・モントリオール→オーストラリア・メルボルン→英国・ロンドンと回を重ねてきた。東京会議は31カ国から165人が参加するというこじんまりしたものだったが、次第に規模が大きくなり、2009年のロンドン会議は70カ国から900人が参加。ドーハ会議は人数こそ減ったが、参加国数は過去最大を記録した。アフリカ、中東各国からの参加が増えたためだ。

サイエンスアフリカの紙面

実際、アフリカ、中東地域での科学ジャーナリズムの進展ぶりは目を見張るものがある。世界科学ジャーナリスト連盟が、科学ジャーナリスト養成プログラム「SjCOOP(これでスクープと発音する)」をアフリカ・中東地域を対象に展開したことが大きい。オンライン教材を提供するほか、先進国の科学ジャーナリストがメンターとして1人ひとりを支援、さらに養成された科学ジャーナリストたちが自分の国で科学ジャーナリスト協会を作るように促してきた。こうした支援の結果、この2年の間にルワンダやスーダンでも科学ジャーナリスト協会ができた。タンザニアには、「アフリカで地球科学を報じるジャーナリストたちのネットワーク」ができている。2005年に「環境、科学、健康、農業のためのメディア(MESHA)」というジャーナリスト組織を作ったケニアでは、2カ月に1度、「サイエンスアフリカ」という新聞が2万部発行され、アフリカ全土で読めるように電子版も発行されている(世界科学ジャーナリスト連盟のホームページからもつながり、当然のことながら世界のどこからでも読める)。

こうした国々の科学ジャーナリストたちは、初のアラブ開催となる世界会議を楽しみにし、革命の勃発にハラハラし、あるいは革命の当事者となりながら会議の行方を案じ、そして関係者の努力で「ホームグラウンド」から離れることなく会議が実現したことを心から喜んでいる様子だった。

基調講演をするアハメッド・ズウェイル米国カリフォルニア工科大教授

初日の基調講演に立ったエジプト出身のノーベル化学賞(1999年)受賞者アハメッド・ズウェイル米国カリフォルニア工科大教授が最初に強調したのは、「イスラム教は反科学ではまったくない」ということだった。「そうした誤解が広がっているのは残念なことだ」。設立15年になるカタール財団は、ジョージタウン大学やカーネギーメロン大学といった一流大学の分校をドーハ市内に招致し、「エデュケーションシティ」を作ってきた。ズウェイル教授は、これを「アラブの国々が科学にフレンドリーである表れ」と位置づけ、エジプトでも革命のあとの最初の国家プロジェクトとしてアレキサンドリアに新しい科学技術都市を建設すると言明した。

米国科学振興協会(AAAS)会長のアラン・レシュナー氏

2日目の基調講演には、米国科学振興協会(AAAS)会長のアラン・レシュナー氏がワシントンからやってきた。「科学ジャーナリズムは、科学の恩恵を人々が受け取れるようにするためにも、科学と社会の適切な関係維持のためにも、決定的に重要だ。科学の盲目的な受容は、人々にとっても科学にとっても良いことではない」と述べ、「“アラブの春”が、アラビア語圏での、束縛されない優れた科学ジャーナリズムの復興につながることを期待している」と締めくくった。

科学技術振興機構(JST)のブースで熱心に説明を聞く参加者も少なくなかった

分科会では、温暖化問題の報じ方や臨床試験の倫理問題など世界共通の課題のほか、地域ごとの課題も多面的に取り上げられた。日本からは11人が参加した。科学技術振興機構(JST)がブースを出し、ランチセッションで活動紹介をしたのは、これまでの世界会議にはなかった取り組みで、日本のプレゼンスを示す一助となった。

「アラブの春」の行方は予断を許さない。リビア情勢は泥沼化の様相を示しているし、独裁者が去ったチュニジアやエジプトで今後どのような政治体制が構築されるのか、十分な見通しがついているとはいえない。だが、チュニジアやエジプトからの参加者たちは革命を成し遂げた達成感にあふれていた。彼ら彼女らが、新しい社会を作っていくうえで科学ジャーナリストが果たすべき役割を熱く語るのを聞き、「まさに春がきたのだ」と実感せずにはいられなかった。

最後の全体会議のテーマは「アラブ世界のジャーナリズムと民主主義」だった。カイロ在住で「ネイチャー中東」の若手記者モハメド・ヤヒアさんが「世界でジャーナリストは自由を得るために闘ってきた。そして、今でも自由を確保するために闘っている。僕らももう言い訳はできない。自由を確保するために努力していく」とスピーチしたとき、会場から割れんばかりの拍手が起こり、しばらく鳴り止まなかった。日本から参加したフリージャーナリストの小島あゆみさんは「こちらまで涙ぐんでしまった」と話し、「若い彼の言葉にジャーナリズムの歴史を思い出させてもらった。会議を通して中東やアフリカの若い女性ジャーナリストたちが熱心に質問する姿がとても印象的だった」と振り返った。

(2011年07月04日掲載)

政府の「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」の委員長である畑村洋太郎さんが6月23日、東京・日比谷の日本記者クラブで記者会見した。7日に委員会が発足してから2週間余り。「何をどうすればいいかはわかっていない。これから考えながら決めて、進めていく」という言葉は、頼りなさげに聞こえながら、実は「自分で考えながら決める」ことへのゆるぎない自信に裏打ちされたものと受け止めた。

畑村さんは、「失敗学」の創始者として知られる。東京大学工学部教授として、生産や加工、そして設計について教えていたとき、体系だった知識の伝授には退屈する学生たちが失敗談をすると耳をそばだてて聞くことに気づいた。やがて、「失敗」を通じて「創造」を教えたいと思うようになったが、教科書がない。それなら自分たちで作ろうと、技術者としての失敗談を卒業生40人から自己申告してもらった。新人から技術陣の責任者まで、さまざまなレベルから集まった250件の失敗を分析、類型化し、本にまとめた。1996年に出したその「続々・実際の設計-失敗に学ぶ」が話題を呼び、畑村さんは失敗学の創始者と目されるようになる。

2004年3月に六本木ヒルズで大型自動回転ドアに6歳の男の子がはさまれて亡くなるという痛ましい事故が起きたあと、独自の調査プロジェクトを立ち上げ、再現実験をふまえて事故原因の追及をしたことは、数多い業績の中でもよく知られている(当欄の尾関章「 畑村流『失敗学』に法の支えがほしい 」を参照ください)。

そんな畑村さんでも、福島原発の事故調査の仕事は引き受けたくなかったという。これほどの大事故だから引き受けたい人はいないだろうと思いつつ、誰かがやらなければいけないとも考えていた。日本政府がなかなか事故調査委員会を作らないことに「日本の国の信用にかかわること」と歯がみする思いも強かった。「皆が知りたいことを知りたいときにわかる形で出すのが大事。調査委員会は事故後1週間か10日で発足していないといけないものではないか」という発言は、まさに多くの人の思いと一致する。

政府がようやく調査委員会を作るとなったとき、委員長就任の要請を「仕方なく引き受けた」。だが、引き受けた以上は「畑村流を貫く」というのが、7日の第1回会合で委員長として挨拶したときのメッセージだった。

この委員会には強制力がない。それが真相解明の支障になるのではないか、という懸念は委員会発足当初から出ていた。この日の会見でそのことについて質問されると、畑村さんは逆に「強制力があれば本当のことが出てくるのでしょうか?」と問い返した。きちんと調べれば嘘はわかるというのが畑村さんの信念だった。時系列できっちりとらえ、それぞれに関わっている人たちの証言を集めていけば、もし誰かが嘘をついていたら矛盾が出てきてわかる、というのだ。それに、後から嘘がばれたら本人の名誉にかかわるから、誇りを持つ人たちは嘘などつかないだろうとも言った。「つける嘘ならついてごらん、という気持ちです」

真実の解明には「現地・現物・現人」の「三現」が大事だというのが畑村失敗学の基本理念だ。現場に足を運び、直接現物を見て、現場にいる人の話に真摯に耳を傾ける。これまでやってきたその手法を今回も実行に移す。

委員会の全体会合は月1度のペースで開き、公開する。次回からは英語の同時通訳を入れて、世界に対してもリアルタイムで公開したいという意欲を示した。関係者のヒアリングについては、当人が公開を望めば公開する。逆に言えば、公開の場では話したくないという当人の希望は尊重していく。日本の文化に合ったやり方でやる、というのも基本理念の一つなのである。

今年12月末までに中間報告を出すと明言、最終報告は「来年の夏ごろまでに出せることを期待する」ということだった。

(2011年06月17日掲載)

福島第一原発が環境中にまき散らした大量の放射性物質による健康被害をいかに減らすかは、今の日本社会にとって最重要課題である。「どこまでなら大丈夫か」を議論するより、「どうしたら減らせるのか」「減らす作業はどのようにやっていくか」を行政と住民が一緒になって議論していくことの方がよほど大事だ。そのためにもっとも参考になるのはチェルノブイリ事故の経験だ。

1~4号機の爆発で大気中に飛び出した放射性物質は、風に乗って広範囲に降り積もった。各地の放射線量の推移を見ると、その後に大量放出はないと判断できる。まだ油断はできないものの、再度の大量放出の可能性は低いとみていいだろう。

福島県内の土壌大規模調査の朝の準備風景。3人一組でタクシーで採取場所に向かう=6月11日、福島県二本松市で

そうなると、今ある放射性物質が今後どのような動きをするのかを知りたい。その基礎データを得るための文部科学省による大規模土壌調査が6月6日から14日まで、福島県内で実施された。予定された約2400カ所の大部分で土壌採取が終わり、残りも近日中に調査を進める。

なぜもっと早く取り掛かれなかったのか、という歯がゆさは残る。ただ、今それを言ってもせんないことだろう。ともあれ、大学などの研究者たちが連日100人規模で県内に散り、決められた手順で採取した土壌サンプルは貴重だ。1地点5サンプル、約1万2000サンプルの分析にはある程度の時間はかかるだろうが、正確な結果を出してほしいと思う。

この分析からは、どんな放射性物質がどの程度含まれているかわかる。それぞれの放射性物質の半減期はわかっているから、これ以上の放出がない場合に放射線量がどう減っていくか、見通しがつく。さらに土壌や気象の専門家の見方も総合すれば、今後の雨などによる影響の見積もりもできるだろう。大気中の放射線量を日々測るのとは質の違うデータが得られるわけだ。結果がまとまるのは8月と予定されている。

調査分析と並行してぜひ進めてほしいのは、チェルノブイリ事故のときに環境中に出た放射性物質がどうなったのか、わかっていることのポイントをパンフレットなどにして広く伝えることだ。

国際原子力機関(IAEA)や国連食糧農業機関(FAO)、世界保健機関(WHO)などの国際機関によって結成された「チェルノブイリフォーラム」による2005年の報告書を見ると、次のようなことがわかる。

・ 町で多く積もったのは、芝生、公園、広場、ビルの屋上などひらけた場所で、家屋の周辺では屋根から雨が落ちるあたりの濃度が高くなった。

・ 道路洗浄などの活動によって、地表の汚染は大幅に改善された。その結果として、下水には汚染がたまった。

・ 事故後20年の段階で、ほとんどの集落で放射線量は事故前の水準に戻っている。しかし、浄化が実施されなかった庭や土壌や公園の付近では、線量は依然として高い。

・ 農地の汚染は事故直後に非常に高くなったが、放射性ヨウ素131の半減期は8日と短いために急速に減っていった。

・ 土壌からの吸い上げが問題になったのは、セシウム137とセシウム134。セシウム134の半減期は2.1年だが、30年と長いセシウム137は1990年代半ばになっても汚染地域の農作物から基準を超えて検出された。

・ 原子炉に近い区域では、ストロンチウム90も問題になったが、距離が離れた場所では堆積量は少なかった。

・ そのほかのプルトニウム同位体やアメリシウム241などは農業へ影響を及ぼさなかった。

・ 一般的に事故後数年で農作物や家畜への放射性物質の取り込みは大幅に減った。

・ 事故後、森林や山岳部の動植物には高い放射性セシウムの取り込みが確認され、中でも山菜、キノコ類、木の実がもっとも高いレベルだった。

・ 地衣類を食べるトナカイの肉にもセシウム137が高濃度にたまった。

・ 河川や水が流れ出している湖では放射線量は低くなったが、水が流れていかない閉鎖的な湖沼ではいつまでも高かった。そこでとれる魚もセシウム137に汚染された。

・ 海はチェルノブイリから離れていたため、海の放射性物質の濃度は低かった。

・ もっとも効果を示した農業対策は、汚染牧草を家畜の飼料から除いたことと放射線量が多かった牛乳を廃棄したこと。

・ プルシアンブルーはセシウムと結合するので、これを利用して土壌からセシウムを除去したり、汚染されていない土地でできた飼料を与えたりといった対策により、ほとんどの牧畜の継続が可能になった。

・ 土壌から放射性物質が川や湖沼に流れ込まないようにする数々の対策は一般に効果がなく、費用が高かった。

・ 淡水魚の摂取制限はスカンジナビアやドイツでは効果的だったが、ベラルーシやロシア、ウクライナではそうした制限が守られなかった。

こうした情報があれば、それぞれの地域でどんな対策をとっていったらいいのか、行政と住民が一緒になって専門家の見解を聞きながら議論できる。最初から住民も参加して議論すれば、決められた規制が守られないこともなかろう。求められているのは、地域ごとの包括的な除染計画だ。学校のことは文部科学省、農地は農水省などと言っている場合ではない。政府としてどんな質問にも答える態勢を作って、自治体へ計画づくりを働きかける必要がある。その音頭をとるのは、原子力安全委員会だろう。

「政府に助言をするのが安全委員会の役目」(班目春樹委員長)だというのなら、さっさと政府に助言してほしい。

(2011年06月10日掲載)

日本政府が国際原子力機関(IAEA)に提出した福島第一原発事故の報告書を読んで、以前から抱いていた疑問「なぜ2、3号機の爆発を防げなかったのか」が、ますます大きく膨らんだ。1号機で手痛い目にあった後に、なぜ2、3号機でも注水が中断する「冷却の空白時間」を作ってしまったのか? 今回の報告では、原子炉で何が起きたかの分析はなされているが、運転員がどんな判断をし、どう動いたかについてはほとんど言及されていない。その解明は、畑村洋太郎さんを委員長とする事故調査・検証委員会に委ねられた。

東京電力にとって最初の原子炉である1号機は、型式が古く、安全設備も貧弱だった。それに比べれば、2、3号機は多重に安全設備を持っていた。その分、事態の悪化を食い止めるための時間的余裕があった。以下、日本政府の報告書を元に起きたことを振り返ってみる。

3月11日午後2時46分、地震で原子炉はすべて緊急停止し、非常用ディーゼル発電機が起動した。午後3時37分、津波のため発電機が動かなくなる。

1号機では非常用復水器を動かして冷却を試みるが、うまくいかなかったらしい。12日午前5時46分、消防ポンプを使った淡水注水開始。ここまで、14時間あまり注水が停止していたとみられると報告書はいう。午後2時53分、8万リットルの淡水注水完了。そして、午後3時36分に1号機建屋が爆発した。海水注水を始めたのは午後7時04分からである。

原子力安全・保安院の解析によると、注水が停止すれば1時間半程度で燃料が水から露出し、炉心溶融が始まる。14時間も注水が停止していたのなら、炉心溶融はどんどん進んだだろう。

2号機は、電気を使わずに冷却する安全設備「原子炉隔離時冷却系(RCIC)」が14日午後1時25分まで動いていた。ところが、RCICが停止してから、消防ポンプで海水の注入が始まるまで、6時間29分にわたって注水が停止したという。そして、15日早朝に圧力抑制室付近で爆発が起きた。

3号機はRCICのほか、高圧注水系(HPCI)と呼ばれる安全設備も働いた。それが止まったのは13日午前2時42分。消火系ラインを使って注水作業を始めたのは午前9時25分ごろ。この間、6時間40分余り、注水が停止していたことになる。3号機の建屋が爆発したのは、14日午前11時01分である。

4号機でも15日早朝に爆発が起きたが、こちらは定期点検中で原子炉に燃料は入っておらず、1~3号機とはまったく異なる状況だった。一方、1~3号機は、注水停止→水素大量発生→爆発、という流れは共通している。それで解せないのは、なぜ3度も同じことを起こしてしまったのか、だ。

12日午後に1号機が爆発した。夜には海水注入も始めた。こうなったら2、3号機で海水注入を躊躇する要因はなくなったのではないか。それなのに、13日午前2時42分に3号機の注水系が止まったとき、すぐに注水できなかった。1号機の損傷程度の確認に必死だったからなのだろうか?このときは真夜中という気の毒な要因はあった。だが、2号機の場合は冷却系の停止は14日の午後で、海水を注入できたのが夜8時前である。何とかできなかったのかと歯がみしたくなる。

事故調査・検証委員会の事故原因等調査チームの最大の任務は、なぜ冷却の空白時間がもたらされたのかの解明だと思う。現場で人手が足りなかったことは要因の一つだと想像できるが、それを放置した本社の責任は厳しく検証されねばならないだろう。

最後にお知らせを一つ。朝日新聞出版の朝日文庫から「生かされなかった教訓 巨大地震が原発を襲った」が刊行されました。2007年に新潟県中越沖地震が柏崎刈羽原発を襲ったときに朝日新聞取材班がまとめた「『震度6強』が原発を襲った」の内容に、福島原発事故をめぐる地震発生から1カ月余りの動きを序章として加筆したものです。第4章は「ケーススタディ『原発震災』」と題して浜岡原発について詳しくリポートしています。第5章は「世界の原発と地震」です。原発と地震の問題について網羅的に知るのに最適の文庫本だと、自画自賛で恐縮ですが、思っています。600円+消費税です。

(2011年04月25日掲載)

馬淵澄夫・首相補佐官が22日、日本記者クラブで記者会見した。現在、政府の福島原子力発電所事故対策統合本部の「中長期対策チーム」のリーダーを務める。3月15日に東電本社内に設置された事故対策統合本部は、これまで何をやってきたのか。

統合本部発足を菅首相が記者団に発表したのは15日午前5時半前、首相官邸で。緊迫した情勢が続いている最中だった。その足で東京・内幸町の東電本店2階の統合本部を訪れ、「テレビで爆発が放映されているのに、官邸には1時間くらい連絡がなかった。一体どうなっているんだ」などと述べた(怒鳴り散らした、という報道もある)ことは、多くの人の記憶に残っている。

統合本部の本部長は菅総理、副本部長は海江田経済産業大臣と東電の清水社長(体調不良のときに交代して現在は勝俣会長)。一方、政府には原子力災害対策本部もある。こちらは原子力災害対策特別措置法で定められた組織で、避難対策などを決定する。ただ、守備範囲は原発敷地外に限られ、敷地内の事故そのものの対処を決める組織については法律に定めがなかった。そこで、政治主導で「政府と東電が一体となる組織」がつくられた。

馬淵さんが統合本部入りを官邸から要請されたのは、21日の晩だったという。そのときは民主党広報委員長の役職にあり、岡田幹事長に相談すると「広報委員長にとどまってくれ」といわれた。しかし、翌22日、官邸から「すぐ来てくれ」と連絡があり、岡田幹事長からも「広報委員長の役を解く」と電話があった。

22日は、「福島第一原子力発電所事故の対応に関する日米協議」が発足した日だ。その後、米国の勧告の受け皿として統合本部が位置づけられるようになる。

馬淵さんが「首相補佐官」の辞令を受け取って統合本部に参加したのは26日だった。そのとき、本部には「放射性物質の遮蔽」「核燃料の取り出し・移送」「リモートコントロール化」の三つのプロジェクトチームができていた。一方、27日に東電は「長期冷却構築」「汚染水対策」「放射性物質放出低減」「安全評価」の四つのチームを作った。これを合わせる形で4月1日、統合本部に六つの特別プロジェクトチームができた。「遮蔽」「核燃料の取り出し・移送」「リモートコントロール化」「長期冷却構築」「放射性滞留水の回収・処理」「環境影響」だ。この日、清水社長に代わり勝俣会長が副本部長につくことが決まり、事務局長に細野豪志首相補佐官と東電の西澤俊夫常務がついた。どのチームにも政府と東電から一人ずつリーダーが入り、馬淵さんは「遮蔽」チームのリーダーになった。

馬淵さんは22日の会見で「振り返れば、全体の見通し、責任と権限をもう少し早い段階で整理すればよかったと思う。私は後からこの本部に入ったので、ある程度客観的に見ていくことができた」と話した。1日に体制立て直しをした後の課題は「全体のシナリオを俯瞰する立場から整理すること」で、「統合本部自身が見通しを出すべきだと私は26日の就任以来、主張し続けてきた」と語った。

実際には、「総理の指示により、経産相のアドバイスを受けて」、東電が『事故収束に向けた道筋』をつくり、17日の日曜に発表。統合本部ではなく、東電の工程表という位置づけになっている。

そして、18日、遮蔽チームは中長期対策チームに改組された。東電側のリーダーは原子力部門の最高責任者である武藤栄副社長に代わった。東電の『道筋』は6~9カ月後までの工程を示しただけで、その後の中長期対策には踏み込んでいない。この部分を中長期対策チームが考えていくという。具体策として馬淵さんが会見で話したのは、「地下水対策として、サイト全体で不透水層まで地中壁をつくり、地下からの放射能漏出を止める」「リモートコントロールにとどまらず、無人施工が可能な環境整備」などだった。

(2011年04月22日掲載)

東日本大震災の後、日本学術会議を始めとする多くの団体が復興に向けた提言をしている。中には「提言」と題しながら「お見舞いと感想」になってしまっているものも見受けられるが、多くは関係者が熱心に議論してまとめられたものだ。どこが、どんな提言をしているのか。

日本学術会議は、3月18日に「幹事会声明」を発表、21日に緊急集会(18日開催)の報告を出し、4月15日までに6次に渡る緊急提言を発表している。最初の声明は、「日本学術会議は、必要な助言を行う意思と能力を持っています。・・・社会に向けて説明する責任を自覚して行動します。」という自らの決意表明がポイントになっている。21日の報告では、原発事故対応のために「総理官邸、原子力安全・保安院、東京電力、原子炉メーカー、原子力安全委員会、原子力研究機構、大学および研究所、医療保健関係団体・機関などの英知と経験を、組織を越えて結集する仕組みを至急構築するべきである」と強調、学術会議が「東日本大震災対策委員会」を設置したことを表明した。

第一次緊急提言の力点は、ペアリング支援(被災しなかった自治体が被災地の自治体と顔の見える関係を結んで持続的な支援をすること)に置かれた。中国の四川大地震のときに大きな役割を果たしたといい、中国語では「対口支援」という。

これは、すでに実行に移されている。昨年12月に発足した関西広域連合(滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、徳島の2府5県が参加し、独自の予算や事業計画を持つ)が震災直後に「対口支援」を決め、大阪・和歌山が岩手、兵庫・徳島・鳥取が宮城、京都・滋賀が福島を担当して支援活動を進めている。

実施が決まったのは震災2日後の3月13日夕。連合長を務める井戸敏三・兵庫県知事の緊急招集で兵庫県災害対策センターに集まった知事たちが井戸氏の指示に従うことを了承し、兵庫県が提案した「対口支援」を決めた。橋下徹・大阪府知事は「今回は緊急事態。連合長の決定に僕らは従う」と強調したという。

学術会議の第二次緊急提言(4月4日)は、放射線量の大規模調査の必要性を訴え、「大学等の協力を得て早急に実施することが望まれる」とした。これは、福島県の依頼を受けて文部科学省が各大学に要請を出すという形で一部実行されている。ただし、提言にある「試料を数百メートル四方に1点(計約15000点)採取する」ような大規模調査は実施されていない。

第三次(5日)は10ページに及ぶ包括的なもので、東北広域連合の創設などを提案している。注目されるのは最後のところ。「1949年の創設以来、原子力に関わる提言や声明を発出してきた。とくに1954年の原子力平和利用に関する3原則(公開・民主・自主)の声明は原子力発電への道を開いたものであり、また、地震予測や大災害への対応策についても少なからぬ提言を行ってきた。今次の事態に直面して、われわれは、あらためてわれわれ自身の自己点検を行う必要があると考える」と、自己点検する決意を述べている。

第四次(5日)は、震災廃棄物対策と環境影響防止について。第五次(13日)は原発事故対策へのロボット技術の活用について。国が当事者と専門家を集めて必要な権限を付与した合同対策チームを発足させるべきだと訴えている。第六次(15日)は「救済・支援・復興に男女共同参画の視点を」と、見過ごされがちな問題への配慮を求めた。

化学工学会(1936年に化学機械協会として創立、56年に化学工学協会、89年に化学工学会に改名)は3月28日に「大震災による東日本の電力不足に関する緊急提言」を発表、短期的には電力需要の時空間シフト(業務時間や休日をずらす、拠点を東日本以外に移す)が必要不可欠だと明快に訴えた。さらに、「電力需要の見える化(詳細データの素早い開示)」と、「企業の不必要な海外流出による雇用喪失・産業の空洞化」を避けるために「政府は数年後までの中期ビジョンと国民や企業に対する指針をきちんと示す」ことを求めた。

日本工学アカデミー(1987年に任意団体として設立、98年に社団法人)の会員有志は4月7日に「日本の再建に向けて」を発表した。「産学官連携による日米合同クライシスマネジメントアドバイザリー会議の設置」「福島原発事故対策の総司令塔(オペレーションルーム)の特別諮問機関として日米合同対策会議の設置」「ローレンスリバモア米国立研究所などとの提携を政府として行う」「日米合同で原発3S(safety/安全性,security/核物質防護,safeguards/保障措置=核不拡散)対策会議を立ち上げる」など、「米国との思い切った協力」に軸足を置く。

科学技術と経済の会(企業の技術者が中心となって1966年にできた社団法人)は、まず復興財源の確保を求め、エコライフを常識としていくよう「5月から9月まで2時間のサマータイム導入」「公共空間の電気依存度を下げる(自然の風を活用する設計を増やす、小中学校の冷房設備や駅のエスカレーターの見直しなど)」といったことを提案している。

(2011年04月15日掲載)

福島第一原子力発電所の事故についてレベル7とすることを発表する原子力安全・保安院の西山英彦審議官(左)と広瀬研吉内閣府参与=12日午前11時48分、東京・霞が関

福島第1原発から放出された放射性物質の総量の見積りを4月12日、政府が発表した。同時に、国際原子力・放射線事象評価(INES)の尺度を「レベル7」とチェルノブイリ事故と同じランクにあげた。この評価は、当事国が判断して国際社会に発表するものだ。レベルは0~7まで、4以上が事故と分類され、7は「深刻な事故」である。福島第1原発事故は、チェルノブイリ並みに深刻である。ただし、放出された放射能量は、いまのところチェルノブイリの10分の1程度。原子炉の中にはまだ多量の放射能がとどめられている。そこから再び放射能が噴出することがもっとも恐れられる事態だが、その可能性は現段階では低いと思われる。

原子炉の温度や圧力が監視でき、それを見ながら原子炉への注水が続けられているからだ。懸念される水素爆発への対策として、1号機の格納容器に窒素を注入する作業が続く。2、3号機は具体的な計画はないが、窒素注入の準備は進めている。米原子力規制委員会が一時、水がすべてなくなっていると見た4号機の核燃料プールは、コンクリートポンプ車による注水が続き、水が入っていることが確認されている。燃料が水につかっていれば、放射能の大量放出は避けられる。

INESのレベル7の基準は、数万テラベクレル(5×10の16乗ベクレル)以上の核分裂生成物(放射性ヨウ素換算)の放出だ。それより一桁小さい、つまりその10分の1程度だとレベル6とされる。100分の1程度ならレベル5で、米国スリーマイル島原発事故がこれにあたる。炉心溶融が起きたものの、外部に出た放射能はヨウ素131が1兆ベクレル(1×10の12乗ベクレル)と推定されている。JCO臨界事故は中性子線を浴びた作業員2人が亡くなったが、所外への放射能放出はほとんどなく、レベル4とされた。

原子力安全・保安院は、放出放射能量を37万テラベクレル(3.7×10の17乗ベクレル)と見積もった。別の手法で見積った原子力安全委員会は、63万テラベクレル(6.3×10の17乗ベクレル)とはじき出した。こうした計算で大事なのは、桁が合うことだ。違う手法で違う機関がやった計算のどちらもが同じ桁の結果を出したということは、桁については信頼していいと判断できる。一方、チェルノブイリでの放出量は520万テラベクレル(5.2×10の18乗ベクレル)と推定されているので、現段階では大気中に放出された放射能はチェルノブイリのほぼ10分の1といえる。

チェルノブイリは原子炉自体が大爆発を起こし、10日間にわたって大量放出が続いて広範囲に放射性物質がばらまかれた。福島第1では、原子炉は爆発を起こしていない。放射性物質が広がる範囲は、チェルノブイリに比べればかなり限定されている。

しかし、限定されているとはいえ、そして放出量がチェルノブイリの10分の1だとしても、周囲に与えている影響は深刻だ。レベル7の判断基準である10の16乗ベクレルの10倍の放射能がすでに放出されているのだから、当然だといえる。遠くまでばらまかれなかったことは、近くに高濃度にたまる地域が出てくるという推測を導き出す。これらの地域で放射能の悪影響をいかに減らすか、社会をあげての戦いがこれからも続く。

東京電力は、地震発生時の原子炉の中にあった放射能量の推定値も12日に発表した。6.4億テラベクレル(6.4×10の20乗ベクレル)と、推定放出量の1000倍になっている。運転をやめれば時間とともに原子炉内の放射能量は減っていく。4月11日時点の推定は7200万テラベクレル(7.2×10の19乗ベクレル)で、1カ月で約10分の1になった。それでも、これまでの放出量の100倍がまだ原子炉の中に残っている計算になる。

現場の事故対策としては、これが外に出てくるのを食い止めるのが最優先課題だ。保安院は「原子炉は小康状態」と見ている。確かに原子炉や格納容器の圧力や温度などから、事態悪化の兆しはないと判断できる。

いま一番の問題は、原子炉内を冷やすために入れている水が放射能で汚染されて外に出てきてしまっていることだ。冷却システムを復旧させるか、新たに設置するか、いずれにせよ原子炉に入る水を外に出さずに循環して冷やせるようにしないといけない。その作業をするためには地下に貯まっている汚染水を取り除かなければならない。そこで手間取っているのが現在の状況だ。

米原子力規制委員会(NRC)のヤツコ委員長は、安定化まで数週間から数ヶ月かかるとの見通しを明らかにしている。

(2011年03月26日掲載)

放射線というのは、いったいどれだけ浴びたら危ないのか。誰もが知りたがっているこのことが明確に示されていないと不満をお持ちの方は多いと思う。

調べてみると、放射線の人体への影響については明確にわかっていないことも多く、だから専門家の説明もはっきりしないものになってしまうのだ。

今、私たちが欲しいのは大づかみな指針だ。荒っぽい議論になることは承知で、私たちが知っておくべきことをまとめてみたい。

1.放射線はどんなに少なくても何らかの作用を及ぼす。しかし、人体への悪影響が現れるのは、ある量を超えた放射線を浴びたときである。

2.「ある量」を見極めるために、広島、長崎の被曝者のデータが詳しく調べられてきた。しかし、一人ひとりが浴びた放射線量からして概算にならざるをえず、後年出てくる悪影響については20年後、30年後にがん発症が増えるという形で現れるので、ほかの原因(例えば喫煙)による発がんとの見分けができない。唯一、「被曝した人たちの集団」と「していない集団」のがん発症率を比べてみることが影響を知る手段である。

3.広島、長崎の調査では、約100ミリシーベルト以下では明らかな健康影響は認められなかった。長期的影響を調べるのに妥当と認められているモデル計算によると、30歳で100ミリシーベルトを浴びるとその後の40年間でがんのリスクが約5%増える。この場合の「5%増える」という意味は、浴びていないときのリスクが30%だとすると、31.5%になるということ。

4.妊婦が放射線を受けても、50ミリシーベルト以下なら妊娠への影響はない。普通に妊娠しても15%の流産のリスクがある。ほとんどの流産は、原因を一つに突き止められない。育つ力のある赤ちゃんだけが生まれてくると考えられる。胎児へのリスクが上がるとはっきりしているのは150ミリシーベルト。50~150ミリシーベルトはグレーゾーンとなる。

5.放射線防護の基本的な考え方は、「経済的、社会的に実行可能な範囲でできる限り低く」(As Low As Reasonably Achievable=頭文字をとってアララ原則と呼ばれる)である。経済的、社会的事情が変われば、守るべき上限も変わってこざるをえない。政府は、作業者の被曝上限を100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに急遽上げたが、100ミリにとどめることによる社会的な損失の方が大きいと判断したのだろう。

6.50ミリシーベルトであっても大勢が浴びれば、全体のがん死亡は少し増える。例えば、チェルノブイリの周辺住民で平均50ミリシーベルトを浴びた27万人は、原爆データ固形がんによる死亡が43500人(被曝なしの場合)から45000人に増えると予測されている。27万人に対する割合で見ると、16%から16.5%に増えることになる。白血病による死亡は、1000人から1100人へ、0.3%から0.34%に増えると予測されている。

7.集団のがん死亡の増加は、喫煙の方がはっきりしている。たばこは喫煙を始めてから20~30年かかって発症し、死にいたる。たばこによる日本での死亡者は年間11万4000人(2000年)と推計されている。全死亡者の12%だ。がん死亡に限っていうと、約3割がたばこが原因といわれる。チェルノブイリ周辺住民で増えると予測されているがん死亡は、たばこが原因のがん死亡と比べるとはるかに少ない。喫煙を「経済的、社会的に実行可能な範囲でできる限り減らす」努力は長年続き、喫煙者は減ってきているが、日本の成人男性の喫煙率は39%(2009年)と諸外国と比べるとまだ高い。

8.大気中の放射線量が各地で発表されている。放射性物質が大気中で放射線を出しても届く範囲には限りがあるし、家の中なら外からの放射線は遮られる。発表データの線量と実際に個人が浴びる線量は異なるが、大まかにどの程度まで放射線量が増えたら脱出したらよいかの指針を、スウェーデン国立スペース物理研究所の山内正敏さんがWEBで公表している。それによると、一般人は1000マイクロシーベルト毎時(1ミリシーベルトは1000マイクロシーベルト)になったら緊急脱出(赤信号)、100マイクロシーベルト毎時になったら脱出の準備を始める(黄信号)。妊娠初期(妊娠しているかどうかわからない人も含む)の人や子どもは300マイクロシーベルト毎時が赤、30マイクロシーベルトが黄。逆にいうと黄信号の1割以下、一般人で10マイクロシーベルト毎時、妊娠初期と子どもで3マイクロシーベルト毎時なら安心してよいことになる、というのが山内さんの見方だ。

9.今後、福島第1原発から放出される放射性物質がチリとともに雲状になって漂う事態も予想される。山内さんは、

・赤信号は、原発の近く(敷地内ではない)で50ミリ(マイクロではない)シーベルト毎時を超えたとき。風下100キロメートル以内(主に北西と南)は緊急に屋内に退避する。

・黄信号は、急上昇で判断する。5ミリシーベルト毎時以上の急上昇があったら、風下100キロメートル以内はなるべく屋内に退避する。

という目安を示している。

(2011年03月19日掲載)

原子力安全・保安院は18日、原子力事故の深刻度を評価するときの尺度である国際原子力事象評価尺度(INES)の暫定値を発表した。これまでの事故では、チェルノブイリが最も深刻で「7」、米国スリーマイルアイランド事故が「5」、日本のJCO事故が「4」。3以下は事故ではなく、「異常事象」と位置づけられている。今回の福島第1原発については1~3号機が「5」、4号機は「3」とされ、すでに安全に停止した福島第2原発の1、2、4号機は、「重大な異常事象」の「3」とされた。

福島第2原発は、深刻な事態が続いている福島第1原発から南に11キロ余りの海辺にある。ここには四つの原子炉があり、11日はいずれも運転中だったが、地震発生と同時に自動停止した。しかし、夕方になって1号機から冷却材(つまり、水)が漏れている兆候が見つかった。午後8時には外部電源を確保できたものの、除熱能力が不十分で、翌12日朝、1、2、4号機の冷却が不十分になる可能性があると東電が判断、法律に定められた「緊急事態通報」を政府にした。圧力抑制がうまくいかないということで、圧力を減らすため放射性物質を含んだ蒸気を逃す「ベント」の準備を始め、政府は第2原発から半径3キロ圏に避難指示、3キロ以上10キロ圏内には屋内待避指示を出した。だが、まず12日昼過ぎに3号機が冷温停止し、14日夕方に1号機と2号機が冷温停止。4号機は一部のポンプ機能が低下するなどのトラブルがあったが、16日朝に冷温停止した。結局、放射性物質の外部放出は準備しただけで実行することなしに安全な停止ができた。地震当日の夜から外部電源を確保できたことが大きかったとみられる。

評価尺度は、所外への影響、所内への影響、原子炉内の不備、の三つの観点から判定する。今回、第2原発は放射性物質による汚染こそ出さなかったものの、所外に避難指示を出すという点で大きな影響を及ぼしたので、「事故にはいたらなかったけれど重大な異常事象」と判定したと考えられる。18日の段階で第2原発は安全に止まっている。

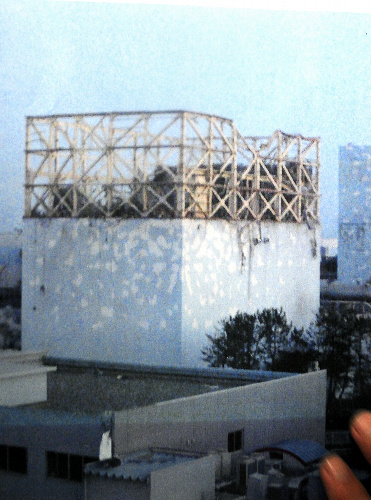

福島第一原発の(手前から)1号機、2号機、3号機。白煙の奥の白い壊れた壁が4号機=15日午前7時33分、東京電力提供

第1原発については、12日に「暫定4」と保安院が発表していた。18日の記者会見での説明によると、これは12日午後に水素爆発を起こした1号機だけを対象にしたもので、このときは核燃料の損傷が少しあると見て「所外への大きなリスクを伴わない事故」レベル4とした。その後、14日には3号機で水素爆発が起こって建物の上部が吹っ飛び、15日には2号機でも爆発が起きて圧力抑制室が壊れた。専門家からは燃料の損傷は3%以上に及ぶという評価が下され、原子炉内の圧力を減らすための蒸気放出だけでなく、爆発に伴う放射性物質漏れもあったとみられたことから、1~3号機のいずれもが「所外へのリスクを伴う事故」レベル5となった。

4号機は定期点検中で原子炉に核燃料はなかったが、それを保管していたプールの水温が上がり、水蒸気が出ている。水が減って核燃料が水の上に顔を出すと、核燃料の温度が上がり危険な現象が起きるのではないかと心配されているが、東京電力は4号機のプールの水位は高いと判断しており、現段階では「事故」ではなく「重大な異常事象」のレベル3と判断したようだ。ここでは火事も起きたが、核燃料の漏出に関係しない出来事はこの尺度では考慮されないので、「事故」までには至っていないという判断になったのだろう。

第1原発では、18日現在、外部電源をつなぐ必死の作業が続いている。第2原発がすでに冷温停止していることを考えると、電気が来ることがいかに重要かわかる。

なぜ原子炉は運転を止めても熱を出し続けるのだろうか。これこそ核エネルギーを利用するとき必ずつきまとう課題なので、説明しておきたい。

ウランに中性子をぶつけると、ウラン原子核は二つに割れ、中性子とエネルギーが飛び出す。これが核分裂だ。割れ方はいろいろで、40通り以上あるという。代表的なのは、キセノンとストロンチウムに割れるというものだが、割れたものは不安定ですぐに放射線を出して別の原子核に変わる。こういう現象を「核崩壊」と呼ぶ。核崩壊でできた原子核も同じく不安定な場合が多く、安定な原子核に行き着くまで次々と放射線を出す反応が進む。こうして出てくる放射線が全体を熱する。これを「崩壊熱」と呼んでいる。

運転中はこの熱も発電に使うので問題はない。問題は止めたときだ。核分裂反応はすぐに止めることができるが、崩壊熱は止めることができない。自然に進んでいく現象だからだ。核分裂をさせていたとき出ていた熱を100とすると、とめたときの熱は8ぐらい、数時間たっても1ぐらいの発熱で、その後の発熱量はゆっくりとしか減っていかない。「余熱」と聞くと放っておけば自然に冷めると思ってしまうが、核燃料の場合は発熱がいつまでも続くのだ。しかも元々の100の熱というのが何十万キロワットという大きさだから、たとえ100分の1になってもかなりの発熱になる。そして、燃料自体の熱が上がると、核燃料を覆っていた合金が融けたり、思わぬ化学反応が起きたりする。それで放射性物質が気体となって外に出てくることもある。もっとも恐いのは、高温状態が長く続いた結果、せっかく止めていた核分裂反応が再開してしまうことだ。

核分裂反応の再開だけは何としても食い止めなければならないと、現場は奮闘しているのである。

(2011年03月17日掲載)

17日午前、福島第一原発3号機に上空から水を投下する自衛隊のヘリコプター=NHKニュースより

福島第1原子力発電所では17日、陸上自衛隊のヘリコプターによる上空からの放水作戦が実行された。16日は上空の放射線量が高くて断念したが、17日午前11時半ごろ記者会見した北沢俊美防衛相は「今日は限度だという判断で決断した」と説明した。

防衛省によると、作戦実行時の上空の放射線量は、高度1000フィート(約300メートル)で毎時4.13ミリシーベルト、300フィート(約90メートル)で毎時87.7ミリシーベルト。国際放射線防護委員会(ICRP)は、放射線業務や防災業務にあたる人の年間被ばく線量の限度を50ミリシーベルトと勧告し、緊急でやむをえない作業をする場合は年間100ミリシーベルトまでとしている。日本政府は、15日に「やむをえない緊急の対応」の場合に限って上限を250ミリシーベルトに引き上げるように関係省令を改めた。

ヘリは4機編成で、まず1機が放射線量を調査した。「1機あたり計40分間までの作業が可能」と判断が下され、1機が投下の指示を担当し、2機が実行部隊として2回ずつ海水7.5トンをくみ上げて投下した。1回目は「300フィートより低い高さ」から投下したといい、どのときも放水するとすぐに原発から離れた。

作業は午前9時48分から午前10時まで、12分で終わった。乗員19人の被ばく量は100ミリシーベルトよりずっと少なかったのは間違いない。(→その後の発表によると、1ミリシーベルトだった。)

16日に測った高さ100フィートでの放射線量は毎時250ミリシーベルトと相当高かった。そのため、この日は断念している。高い線量は使用済み燃料から放射線が大気中に直接出てきているためと考えられるが、これは遠くに行けば行くほど少なくなるし、鉛や厚い鉄板で遮蔽が可能だ。17日の数値は300フィートで毎時87.7ミリシーベルトだったのだから、これなら短時間任務に危険はない。北沢防衛相には「放射線量が限度を超えない範囲で作業可能と判断した」という説明もしてほしかった。やみくもな突入が称賛されるわけではない。指導者には科学的、合理的な判断をしてほしいし、それを常に説明してほしいと思う。

原発敷地内の放射線量はどうなっているのだろうか。15日午前10時22分に3号機の山側で毎時400ミリシーベルトというきわめて高い放射量を観測した。同じ時刻に4号機のそばでは毎時100ミリシーベルト、2号機と3号機の間では毎時30ミリシーベルトだった。この日は早朝に2号機の圧力抑制室が壊れ、9時半ごろから4号機で火事が起きた。

その後、これほど高い数値は敷地内で観測されていない。正門前の観測値は毎時10ミリシーベルト程度に急上昇してまもなく数ミリシーベルト以下に落ちてくる、という動きを繰り返している。

17日未明から朝にかけては敷地西門とそこからほど近い体育館脇で毎時0.3ミリシーベルト台が続いた。午前9時半以降、より東側の事務本館北では毎時3.7ミリシーベルトと一桁高い数値が続いた。

放射性物質は、当然、敷地外にも出ているが、距離が遠くなれば量はぐんと減る。周辺自治体の中では原発から北西の内陸部にある福島市の数値の高さが目立つ。風向の関係か、原発に近い海辺の南相馬市よりはるかに多くなっている。15日午後7時に毎時23.88マイクロシーベルトを記録したのち20マイクロシーベルト程度が続き、18.4(16日午後2時)→15.5(同日午後4時)→13.4(17日午前6時)→12.9(同日午前11時)と徐々に下がってきた。

1マイクロは1ミリの1000分の1なので、仮に毎時20マイクロシーベルト(0.02ミリシーベルト)の放射線量がある戸外に夜も昼も30週間居続けると100ミリシーベルトに達してしまう。

ただし、年間100ミリシーベルトというのは、これ以下であれば健康に影響はないという数値で、これを超えたからすぐに何らかの悪影響が出るわけではない。世界の中には、自然放射線量が年間数十ミリシーベルトと高い地域もあるが、そこの住民のがん発症率はとくには高くない。じわじわと出てくる影響について見極めるのは難しいが、日本政府が緊急対応として上限値を250ミリシーベルトにあげたのは、250ミリシーベルト以下なら急性症状は出ないと専門家の間で認められているからだという。

その数値を頭に置きつつ、浴びる放射線はなるべく少なくするように最善の手を打っていかなければならない。最重要課題は、これ以上の放射能の大放出が起こらないようにすること。関係者の奮闘を祈るような気持ちで見守っている。

(2011年03月16日掲載)

1号機と3号機が水素爆発を起こした福島第1原子力発電所で、2号機も圧力抑制室が壊れた。定期点検中で運転していなかった4号機でも爆発と火災が発生。自然鎮火したものの、15日午前中から大気中に漏れ出る放射性物質が一気に増え、日本各地で通常より高い放射線量を観測した。原発から離れた地点での放射線量は健康被害が心配されるほどではないが、原発敷地内では一時、健康被害を起こしうる放射能量が観測された。いったい原発で何が起きているのか。判明している状況をわかりやすくまとめておく。

福島第1原発には原子炉が6基ある。3月11日に大地震が起きたとき、1~3号機は稼働中、4~6号機は定期点検中で核燃料は原子炉から抜かれていた。揺れを関知するや稼働中の炉にはすぐに制御棒が入り、核分裂反応は止められた。その後、水を循環させて原子炉を冷やすのが停止手順だが、地震で停電となって冷却システムを動かせなかった。停電に備えて置いてある非常用ディーゼル発電機は、大津波をかぶったためにすべて使えない。「電源喪失」という非常事態になった。

核分裂反応が止まっても、核分裂生成物がほかの元素に変わる現象(崩壊)が自然に続き、熱が出る。この「崩壊熱」をとる作業が原子炉停止には欠かせない。残っている機能を使ったり、送り込まれた電源車を使ったり、冷却機能を維持する努力が続いた。

しかし、十分な冷却ができない。原子炉の中では、核燃料が水にひたされて入っている。核分裂反応で水を沸騰させ、出てきた水蒸気でタービンを回す、というのが原発の仕組みだ。タービンを回した水蒸気は冷やされて水となり、原子炉の中に戻ってくる。核分裂が止まっても熱が出続けると、水蒸気が増える。冷やして水にするところがうまく働かなければ、原子炉内の圧力は高くなる。圧力計は高い数値を示し、一方で水位は下がって燃料棒が水から頭を出す状態になった。

鉄骨がむき出しになった福島第一原発1号機=東京電力提供

こうなると、燃料を覆っている材料のジルコニウムが高温水蒸気と反応し、水素を出し始める。水素はもっとも軽い気体で、弁のわずかな隙間などから外に出ていきやすい。

12日午後3時半ごろ、1号機の建物が爆発、上部が吹っ飛んだ。建物内にたまった水素が空気中の酸素と反応して爆発したとみられている。このとき、敷地内では1015マイクロシーベルト毎時の放射線量を観測。だが、短時間で569→270.5と下がった。

1号機では午後8時20分から海水の注入を開始。「1時間に少なくとも20トン」注入するが、水位がなかなかあがらない状態が続いた。

13日未明、今度は3号機で冷却機能が喪失する。水位はどんどん下がり、燃料棒の4分の3が水上に出た。圧力を下げるために蒸気を外に出す「ベント」を10時過ぎに始める。蒸気には少量の放射性物質が含まれるが、大惨事を防ぐためにはやむを得ないと判断された。蒸気を出し始めると、水位は順調に上がり始めたように見えたが、昼過ぎに再び低下。海水注入も開始したが、なかなか水位が上がらず、翌14日午前11時過ぎ、1号機よりも大きな水素爆発が起きた。1号機も3号機も壊れたのは建物だけで、原子炉格納容器は無事だった。

14日午後1時25分、ついに2号機も冷却機能喪失した。水位が下がり始め、蒸気を抜く「ベント」を始めた。すぐに圧力が下がったが、なぜか水位も一気に下がり、こちらも海水注入を開始する。夜になって、蒸気を出すために開く弁を2カ所に増やした。深夜、それがなぜか二つとも閉まってしまう。15日午前1時半ごろ、水位計が下に振り切れ、燃料棒がすべて水から出た状態になった。午前6時10分、爆発が起こり、圧力抑制室の圧力が3気圧から1気圧に下がった。圧力抑制室が壊れて、中の蒸気が抜けたと見られる。その後、水位は燃料棒の下から3割の高さまで上がる一方、格納容器の方は5気圧程度に保たれた。

15日午前6時14分、定期検査中だった4号機付近で爆発音が聞こえた。9時38分、4号機4階付近で火事が見つかり、11時には自然鎮火した。壁には8メートル四方の穴が二つあいた。なぜ、止まっていた原子炉から火事が出たのかはよくわからないが、通常は40度に保つ燃料保管プールの温度が14日夕方には84度まで高まっていた。その結果、水素が発生した可能性はあると考えられている。

原発敷地内での放射能量は、15日午前から急に高くなった。一番高い数値は、10時に4号機の山側で観測された400ミリシーベルト毎時。通常使う「マイクロシーベルト毎時」の単位を使うと、40万という大きな値になる。これを1時間あびると、白血病のリスクが高まるなど間違いなく健康被害を受ける。このため、作業員は5階のプールの様子を確かめるのを断念した。同じ時刻に4号機のそばでは100ミリシーベルト毎時、2号機と3号機の間では20ミリシーベルト毎時を記録している。

敷地正門前では、午前7時50分1941マイクロシーベルト毎時、8時31分8217マイクロシーベルト毎時、9時11930マイクロシーベルト毎時(約12ミリシーベルト毎時)、10時15分8837マイクロシーベルト毎時と推移した。

茨城県では10時20分に1.8マイクロシーベルト毎時を観測。放射性物質が広がっていることが確認された。

午前11時、菅首相が30キロ圏内の住民に屋内待避を指示。午後になると、敷地正門前の放射線量は12時半1362マイクロシーベルト毎時、3時半596マイクロシーベルトと下がってきた。

福島以外の各都道府県で午後4時までに観測された最も高い値は茨城県の5.6マイクロシーベルト毎時。埼玉県は1.2マイクロシーベルト毎時、東京都は0.8マイクロシーベルト毎時が最高値だった。

(2011年03月14日掲載)

福島第1原子力発電所3号機で14日午前11時過ぎ、水素爆発が起きた。12日に起きた1号機の水素爆発より、爆発の威力は大きいように見えた。

周辺住民にとって一番怖いのは放射能汚染だろう。福島県は、県内の全避難所の避難者のうち希望者全員に被ばく検査を実施している。放射線は目に見えないから怖いといわれる。その通りだ。だが、放射線は測定できる。微量でも測定できる。そこは私たちにとって安心材料で、だからこそ一人ひとりの被ばく検査ができるともいえる。

被ばくの影響を見積もるときに大事なのは、放射能の強さとそれを浴びた時間のかけ算で考えることだ。放射能の強さは、1時間あたりの量で示されることが多い。それに浴びた時間をかけた数値が、浴びた量ということになる。

今のところ、被ばく検査でわかった人が浴びた放射能の量はごくわずかで、健康に影響があるレベルではない。ただ、わずかであっても体内に取り込んでしまうと悪影響が出る可能性があるので、体の表面についた放射能(放射性物質)を洗い流す必要がある。

放射能の量は、まずは発生元で測るべきであることはいうまでもない。原発ではどこでも敷地の近くで放射能の量を常に測っている。福島第1原発のデータを見ると、1号機と3号機で蒸気を出したときは放射能量がはねあがったが、数時間程度で下がった。

空気中に出た放射性物質は、放射線を出して「ふつうの物質」に変わっていく。放射線には3種類あるが、アルファ線は紙1枚で止めることができ、空気中では数ミリも進めない。電子線(ベータ線)が空気中で進めるのは3メートル程度。ガンマ線はこれらより透過力が強いが、500メートル離れると50分の1に強度が下がる。従って、これらが遠くにいる人に悪影響を及ぼすことはない。恐いのは、近くに行ったときだ。

環境防災Nネットにある表の一部

放射性物質が「ふつうの物質」に変わっていくのにかかる時間は、物質ごとに違う。分単位で変わっていくものもあれば、何十年もかけてゆっくり変わるものもある。どの程度の強さの放射線がどのくらいの時間続くのかは、出てきた放射性物質の種類と量によって変わる。チェルノブイリは、大量の放射性物質が大気中にばらまかれ、大地の汚染が何年も続いている。

現在、福島第1原発の周囲の放射能の量は、報道発表を通じてしか知ることができない。しかし、地震でシステムがダウンした福島県、宮城県以外の県にある原子力施設の周囲の放射能量は、文部科学省の「環境防災Nネット」というウェブサイトで知ることができる。青森県、茨城県という隣接県のデータもある。もし、福島第1原発から大量の放射能が大気中に出てくれば、隣県の装置が必ずキャッチする。放射線は目に見えないけれど、測定できるのだ。

このサイトで示されているのは、空間放射線量率だ。これは1時間あたりの空間のガンマ線の量で、環境中の放射線の量を知るのにもっとも一般的に使われているものだ。自然環境には、宇宙から降ってくる宇宙線と大地から出てくる放射線があふれている。上空の宇宙線量は地上より多いので、飛行機に乗るとその分、多くの放射線を浴びる。宇宙線の量そのものも太陽活動の変化などで変わる。一方で、花崗岩が多い地域は大地からの放射線が多いなど、地質も影響を与える。

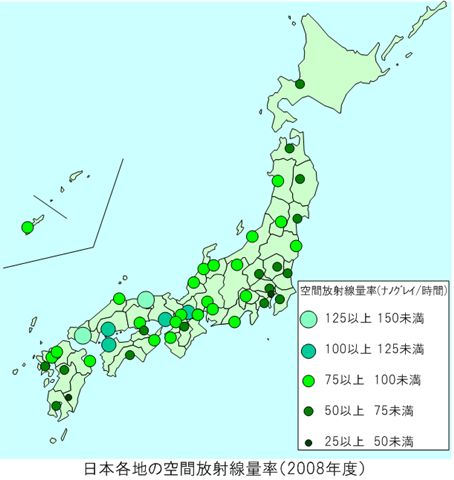

「日本の環境放射能と放射線」サイトから

左の図は、各都道府県の測定結果の年間平均を示したものだ。地域によって25程度から150程度までと差がある(単位はナノグレイ/時と呼ばれるもの)のがわかる。

茨城県や青森県は比較的低い地域だ。現在の値は、青森県は20程度、茨城県は30から50程度だ。これを監視していれば、放射能汚染の様子はわかる。隠すことはできない。

もちろん、一番知りたいのは、福島県と宮城県の値だ。両県のシステムの復旧を急いでほしいと思う。文部科学省は観測車を出して計測を始めている。せめて、そのデータをウェブサイトで即時公開してほしい。

(2011年02月22日掲載)

2005年は世界物理年だった。アインシュタインが特殊相対性理論を含む3本の画期的な論文を発表し、「奇跡の年」と呼ばれる1905年から100年を記念した。2009年の世界天文年は、ガリレオが初めて望遠鏡を夜空に向けた1609年から400年を記念した。

マリー・キュリー

そして今年、2011年は世界化学年である。これはマリー・キュリーのノーベル化学賞受賞から100年と国際純正・応用化学連合創立100周年を記念しているという。前二者に比べると、重みがかける感があるのは否めない。そもそもマリーは1903年にノーベル物理学賞を夫ピエールとともに受け、女性初の受賞者となった(ノーベル賞自体、1901年に始まったばかりであった)。夫の死後、今度は単独で受けたのが化学賞である。女性初の受賞は素通りし、2回目の百周年を祝うのはいささかご都合主義に見える。

しかし、マリー・キュリーが「女性と科学」を象徴する人物であることを思えば、化学者たちのご都合主義も捨てたものではない。科学の世界で活躍する女性はなぜ少ないのか。もっと増やすにはどうしたらいいのか。そんな議論を重ねて1世紀、それでもなおどこの国でも「科学にもっと女性を」が政策課題になっているからだ。中でも日本は、「科学技術創造立国」をうたい、欧州各国と肩を並べる成果をあげてきているにもかかわらず、女性研究者がきわだって少ない「変な国」。この課題に社会の目を向ける世界化学年にできれば、マリー・キュリーも本望だろう。

折しも総合科学技術会議は2月10日、女性研究者と若手の支援を目的とした「最先端・次世代研究開発支援プログラム」の採択結果を発表した。計約500億円を環境と生命科学のイノベーション推進に挑む研究者に配分するプログラムだ。原則として45歳以下が対象で、女性については年齢制限なし。さらに「30%を女性に」「各都道府県から最低1件採択」の方針が掲げられ、昨春から日本学術振興会で公募・審査が進められた。

応募件数は5618件、女性は28%だった。採択されたのは329件、うち女性は82件、25%。「各都道府県から1件」は達成されたが、「女性比率30%」は達成できなかった。

これをどう考えるべきなのだろうか。

まず、女性研究者比率を見てみよう。米国34.3%に対し、日本は13.0%である。イタリア33.3%。フランス27.7%。英国26.0%。核分裂の発見者として知られるリーゼ・マイトナーが1907年にベルリン大学での聴講を希望したのに「女はダメ」と認めず、1913年になってようやく女性の大学入学を認めたドイツでさえ21.4%。ちなみに東北大学が日本で初めて女子学生を受け入れたのが同じ1913(大正2)年である。この点では奇しくも日独が共同歩調をとったわけだが、100年近くたった後の大差は「日本って変」としかいいようがない。

ただ、13%は企業や公的機関も含めた全体の中の比率で、大学での女性研究者は7万1000人余り、23.3%だ。公的機関では14%である。企業等がもっとも低く7.2%。公募に応じるのは主に大学と公的機関と考えられ、また男性は若手しか応募できないことを考えれば、女性30%は高すぎる目標とはいえないだろう。

ならば、なぜ達成できなかったのか。

東京大学男女共同参画室アドバイザー(前特任教授)の都河明子さんは「女性研究者は数が少なすぎるだけでなく、ネットワークがうまく作れていないという問題がある。公募の情報や応募のコツなどが、女性には自然に入ってこない。大学が特別なガイダンスをするなどの取り組みが必要だろう」という。また、子育て中の場合、負担の大きい高額プロジェクトに応募したがらないという側面もあると指摘する。

総合科学技術会議議員で一橋大学教授(経済学)の青木玲子さんは「30%に届かなかったとはいえ、25%はこれまでの科学研究費採択者の女性割合15%よりはるかに高く、アファーマティブアクション(差別改善のため特別措置)の意義は達成したと思う。アファーマティブアクションは、本場アメリカでも当初は懐疑的な意見があったが、数多くのデータに基づく分析により、長期的には有能な女性や人種が育つと結論づけられている。日本ではまだ始まったばかりだが、今回選ばれた人が活躍することで効果が実感されることを期待している」と話す。

25%は、「変な国」を「理解可能な国」に変える第一歩になるのだろうか?

※ ※

マリー・キュリーを育てた国フランスはその後、イレーヌ・ジョリオ=キュリー(化学賞、1935年)、フランソワーズ・バレ=シヌシ(医学生理学賞、2008年)の2人の女性受賞者を出した。いまだ女性受賞者がいない日本との違いは、どこにあるのだろうか。そんなことを考えつつ、社会のあり方を日仏の論客が語り合うシンポジウムが3月10日に東京・有楽町の朝日ホールで開かれる。フランス大使館と朝日新聞社が主催する「Femmes@Tokyo」という催しで、昼の部は「いかにガラスの天井を破るか」夜の部は「マリー・キュリー100人計画」というタイトル。参加の応募締め切りは2月24日だ。詳細はコチラ。

(2011年02月08日掲載)

高校生の研究発表ポスターの前に立つ佐藤匠徳教授

奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)の佐藤匠徳(なるとく)教授は、1985年に筑波大学生物学類を卒業して米国ジョージタウン大学の大学院に進んで以来、ほぼ四半世紀にわたって米国で研究生活を送ってきた。40歳でテキサス大学サウスウエスタン校医学部教授となり、42歳のときにコーネル大学医学部教授に転じた。一流の研究成果をあげた者だけが歩めるコースを進んできたのだ。その恵まれた立場をなげうって2009年に奈良にやってきたのは、「日本の文化に根ざした日本のサイエンスを日本でやりたい」という夢想にも似た野心を抑えられなくなったからであり、と同時に心の底から「日本の若者を育てたい」と思ったからだった。

大学に来た高校生たちに最先端生物学を指導する佐藤教授

着任するや地元西大和学園の高校生に「大学で研究してみないか」と呼びかけた。高校生たちは週末や夏休みに大学に足繁く通い、自らのアイデアに基づいた実験をして成果発表までした。その一方、昨年11月にはNAISTとコーネル大の合同チームで、再生医療への応用を念頭に、切除された肝臓の再生メカニズムを調べた論文をネイチャーに発表している。

WEBRONZA科学・環境ジャンルに1月20日に掲載された「入試の公平性って何だろう?」で、東京大学理学部物理学科の須藤靖教授は大学入試に厳格な公平性を要求する日本社会のおかしさを指摘、1点、2点の差とは別の要素で合否を決めたらどうかと問題提起した。

「生体機能制御学」研究室という名前からして野心的な研究室をたちあげて、グローバルスタンダードを持ち込もうと奮闘する佐藤さんには、日本の大学入試はどのように映っているのだろうか?

「日本は米国と違ってみんな同じようなバックグラウンドを持って、大体同じような考え方をする。個性がどうのとよくいわれるけれど、日本に存在する個性なんて、米国や海外に住むさまざまな人々の違い、つまり個性に比べたら、普段着と近所に買い物にいくときに着る服程度の差しかない。そういう現在の日本では、学生の能力が”ひとつの物差し”ではかれるという紛れも無い事実がある。だから、今の大学入試の試験の点で大体間違いのない人間がセレクトできる。米国のように様々な個性をもった人がいる混沌とした社会でない限り、別の入試方法をとってもセレクトされる人間は大して変わらない」

佐藤さんは、ひとつの物差しで能力がほぼ測れてしまうこと自体に日本の問題がある、と根本課題をまず指摘し、返す刀で教員のあり方をばっさり斬った。

「日本の大学の先生方は米国の大学教員に比べると、面倒くさがりで、バイタリティーが低い。だから、大学入試の一環として、受験生一人一人に真剣にインタビューしたり、課題を与えて発表させたりして、今の大学入試では測れない能力を見ようと提案しても、面倒くさくてやってられないという大学教員がほとんどだと思う。僕は、この大学教員にはびこっている、面倒くさがり文化も何とかしないといけないと思います」

英語については、英文和訳を重視する今の入試は大問題だという。これでは使える英語能力は育たない。TOEICも対策勉強をすれば簡単に800点ぐらいはとれるから、使える英語能力とは無関係。一番いいのは、米国の大学に留学しようとするときに必要なTOEFLをセンター試験の英語に置き換えることだ、と提案する。

以下、入試改革のためにまとめてくれた「佐藤提言」である。

1.日本の画一的文化を壊す。 そのための手っ取り早い方法は、日本人が若いころから海外の異文化の中で暮らすこと。 お客さんとしてではなく、第二の故郷にするくらいの気持ちでドップリ浸かる。また、日本にたくさんの異文化からの人々に住んでもらう。 これに伴って、日本の学校の新学期も秋から始まるようにする(突然変えると混乱するので、うまい方法を考える必要はあるが・・・)。

2.日本の大学教員が100%研究・教育に専念できるシステムにする。 そのために研究・教育以外を専門にやる教員として、博士号を有し専門知識・経験をもつ人材を各大学で雇用する。例えば入試の監督、入試問題作成、研究・教育施設管理、学内各種委員など、大学でのハイレベルかつ斬新な研究・教育を円滑に進めるための運営を担ってもらう。この大学運営専門教員との役割分担がうまくいけば、研究・教育専門教員は現在のように疲れ果てることなく、自分の研究や学生の選考・教育に100%以上の意気込みで積極的に関わるようになれると期待される。

3.面倒くさがり文化を大学(また日本の社会)から少しずつ減らしていく。そのためにも、多くの日本人に世界中の色んなところで生活し、異文化で暮らしてほしい。 僕の個人的な印象だと、長期にわたる異文化生活経験のある日本人の多くは元気がいい。

4.英語の日本語訳を英語教育、英語試験から無くす。 英語は英語で理解する教育をする。

5.現在の英語入試を無くし、代わりにTOEFLで代用する。

6.一発勝負の入試をやめ、センター試験は年に数回やり、そのどれを何回受けても良く、ベストの点数を使えるようにする。

7.センター試験は足きりにだけ使って、学生の本当の選別は個々の大学でユニークな方法によりセレクションする。

(2011年01月28日掲載)

遺体の水分や脂肪分を合成樹脂に置き換え、全身標本や一部の標本にして有料で見せるのが「人体の不思議展」だ。直近では、京都市の「みやこめっせ」で2010年12月4日から11年1月23日まで開かれた。主催者のホームページによると、02年の大阪展以来、全国35会場を巡回し、650万人が来場したという。一方で、06年の仙台展開催中に発足した「『人体の不思議展』に疑問を持つ会」(代表=刈田啓史郎・元東北大教授)が公開質問状の送付といった活動を繰り広げてきた。質問状を受け取って後援をやめる団体も続出。11年1月20日には、「違法な遺体の展示や保存で精神的な苦痛を受けた」として主催団体に1万円の慰謝料を求める訴訟が提起されるに至った。この機会に、「人体の不思議展」をめぐる動きを振り返ってみる。

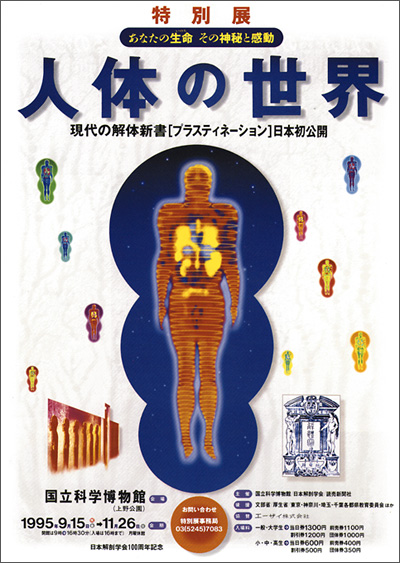

1995年に国立科学博物館で開かれた「人体の世界」のポスター

生物の標本を作るにはホルマリンに浸けるのが普通だが、ハイデルベルク大学で博士号をとったグンター・フォン・ハーゲンス氏が合成樹脂を使う新しい技術「プラスティネーション」を開発した。この技術を使った人体標本が日本で初めて市民に公開されたのは、1995年の日本解剖学会100周年記念事業「人体の世界」展だった。上野の国立科学博物館で9月15日から11月26日まで開かれた同展には「現代の解体新書プラスティネーション日本初公開」という副題がつけられ、45万人余りが訪れた。あまりの長蛇と混雑に怒りをぶつける投書が当時の朝日新聞「声」欄に載っている。

その人気ぶりに目を付けた株式会社が、実行委員会を組織して2002年から全国巡回展を始めた。当初はハーゲンス氏が作製したプラスティネーション標本を見せていたが、03年以降は中国で作製されたものに切り替え、名前も「プラストミック人体解剖標本」に変わった。主催者側の資料では「生前の意思に基づく献体によって提供された標本」となっている。

教育目的の展覧会と銘打たれ、当初は日本医学会や日本医師会、日本歯科医学会、日本看護協会などの団体や、開催地の教育委員会や医療関係諸団体が後援団体として名前を連ねた。しかし、「疑問を持つ会」が「本当にインフォームド・コンセントをとっているのか」「日本の国内法の適用を受けない中国人の遺体を標本として見せるのは問題」「展示が興味本位の見せ物になっている」といった公開質問を後援団体に投げかけ、07年からは日本医師会、日本医学会、日本看護協会などが後援を降りた。全日本民主医療機関連合会は08年7月18日に「人間の尊厳が守られていない『人体の不思議展』の中止を求める」声明を発表。「2002年以降、全国で『人体の不思議展』が開催されています。・・この展示会の端緒となったのは、1995年に日本解剖学会100周年企画として開催された『人体の世界』です。現在行われている『人体の不思議展』は、その性格が大きく変質しているものと考えざるを得ません。一つひとつの展示について十分な解説や、人体標本を展示する上での必要な配慮がなされておらず、教育的意義が大きいとは思えません」などと問題点を指摘した。このころは法律に違反しているという見方はなく、倫理上許されないという主張だった。

このときは岩手県盛岡市で開催中。主催者のテレビ岩手販促事業部は「主義主張はあるだろうが、展示は命の尊さや健康の大切さを知ってもらうもので、問題はない」とし、後援した盛岡市教委は「主催者の趣旨に賛同して後援を決めた」と説明した。

その後、静岡や熊本などを巡回。昨年、京都展の開催期間中に「『人体の不思議展』を考える京都ネットワーク」が設立され、趣意書で「『人体の不思議展』主催者は『死体解剖保存法』に違反しています。この法律は、死因の調査や医学・歯学教育のために死体を解剖・保存するにあたって、解剖者の資格や解剖場所、保存の条件等を定めています。しかしながら『人体の不思議展』展示の死体標本が中国で作製されたことから、日本の法律である『死体解剖保存法』の適用外と考えられてきました。ところが、同法第19条は、一般に死体を保存しようとする場合、遺族の承諾を得た上で、保存地の都道府県知事(京都市では市長)の許可を得なければならないと定めています。これに違反した者は同法第23条により罰金刑に処せられます」と、法律違反になるという視点を新たに打ち出した。

京都地裁に慰謝料請求訴訟を起こした京都工芸繊維大の宗川吉汪名誉教授(生命科学)は、京都ネットワークの呼びかけ人の一人。今後、議論のポイントは「主義主張の是非」から「法律に違反しているのかどうか」に移ることになる。

(2011年01月15日掲載)

原子力を利用したら避けて通れないのが、高レベル放射性廃棄物の処分である。日本で商用の原子力発電が始まって48年、「電気のごみ」はたまり続けているが、日本のどこに最終処分場をつくるか、まったく目途がたたない。

出版記念会で挨拶する北野大・明治大学教授。左の女性が崎田裕子さん。後ろに近藤駿介原子力委員会委員長の姿も見える=提供写真

スウェーデンでは2009年に最終処分地が決まった。フランスでは4カ所の候補地が公表された。いったい地元ではどんな話し合いがあったのだろう? 疑問に思った女性たちが09年夏に1週間の現地視察を敢行、その顛末を「電気のごみ-地層処分最前線を学ぶたび」(リサイクル文化社、1600円)にまとめた。11年1月13日に東京・日比谷で開かれた出版記念会には、内閣府原子力委員会の近藤駿介委員長ら政府関係者をはじめ、原子力産業、消費者団体や環境運動に関わってきた人ら300人余が集まった。即断実行のパワーを持つ女性たちからの問題提起が、膠着状態にある日本の状況を変えるかもしれない。そんな期待が参加者たちからは語られた。

欧州に出かけたのは、「持続可能な社会をつくる元気ネット」の理事長・崎田裕子さん、事務局長・鬼沢良子さん、中岡悦子さん、植木恭子さんの4人。元気ネットは、そもそも「元気なごみ仲間の会」として1996年に発足した。当時の関心の的は、もちろん、生活から出るゴミ。名前を今のように変えてNPO登録したのが2003年、そしてNPO顧問の松田美夜子さんが07年に原子力委員に任命されたことをきっかけに「電気のごみ」のことも考えるようになった。 地域で環境活動をする人たちと電気のごみについて語り合うワークショップを資源エネルギー庁から資金を得て全国展開。そうした場で海外の状況を聞かれることが増え、それなら自分たちで見てこようと思い立った。

原発の新規建設凍結を国民投票で決めたことで名高いスウェーデン。地層処分のための地質調査が地元の反対運動で頓挫し、91年に「放射性廃棄物管理研究法」(中心となった国会議員の名前をとってバタイユ法と呼ばれる)を制定して仕切り直したフランス。バタイユ法は06年に改正されて「管理計画法」に変わり、その元で候補地が絞り込まれてきた。

SKBエスポ岩盤研究所の前に立つ視察陣。左から植木さん、広報担当のカテリーナ・オーデンさん、鬼沢さん、崎田さん、中岡さん=提供写真

4人は、スウェーデンでは核燃料・廃棄物管理会社(SKB、電力会社が共同出資して1977年に設立)やNGOの原子力廃棄物団体などから、フランスでは放射性廃棄物管理機構(ANDRA、廃棄物の管理と処分の実施主体)や地域情報フォローアップ委員会(CLIS、バタイユ法で規定された組織で、国会議員や行政機関代表、農業や環境保護などの団体代表らで構成)などからじっくり話を聞いた。

国による違いも見えたが、共通する部分も多かった。どちらの国でも地質調査の途中で80年代に反対運動が広がったこと。地元との対話不足を反省し、時間をかけて合意の仕組みを作り上げる努力をしてきたこと。その一環として中立の組織を作ったこと。そして、コミュニケーションには「オープンさ」「謙虚さ」「相手への敬意」が大事だと思っていること。情報には「中立性」「公平性」が大事であると認識していること。

フランスのCLISは、情報提供のほかANDRAの仕事を評価する使命を持つが、公平性を確保するため、ANDRAの仕事をしたことのない国外の評価機関に発注した。米国の有名な評価機関を筆頭に、ロシア1社、アメリカ4社、ドイツ2社を入れて評価体をつくったという。費用はかかっても、第三者による評価が必要だと判断しているのである。

ANDRAでも印象的なやりとりがあった。地域コミュニケーション部門を統括するフレデリック・カルテニー氏にコミュニケーション担当の人数を尋ねると、「何人かと答えるのは非常に難しいです」と答え、会長がコミュニケーションのトップで、理事長、副理事長、各部長、研究者、そして社員全員がコミュニケーションを担当していると説明。「ANDRAの仕事をしているサプライヤーの人たちも全部広報のメンバーといっていいでしょう」と締めくくった。

スウェーデンのSKBでは、地元に暮ら広報担当のカテリーナ・オーデンさんが「24時間、生活全体がSKBの社員としてコミュニケーションの中心にいます。ここに住んでいますから、学校の父母会で土地所有者とも出会い、話もします」「専門家には厳しい質問をします。私たちがまず納得したいからです」と語っている。

崎田裕子さんは、エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト「eco japan cup」を主催する社団法人「環境ビジネスウィメン」の代表理事でもある。今回の旅で、中立機関の設置が大きな役割を果たすという思いを強くした。日本はいま、地層処分地選定の文献調査に自治体が名乗りをあげるのを待っている。02年に公募を開始して以来、3カ月で取り下げた高知県東洋町を除き、応募した自治体はない。「手が挙がるのをただ待つより、まず中立機関をつくり、市民参加の場つくりを系統だって進めた方がいい」と崎田さんは提案している。

(2010年12月07日掲載)

自殺が報じられるとその後に自殺が増える現象を「ウェルテル効果」と呼ぶ。ゲーテの「若きウェルテルの悩み」(1774年)は、失恋した主人公が最後に銃で自殺するお話だが、出版後に同じ手法の自殺が相次ぎ、発禁にした地域があった。それにちなんで米国の社会学者が名付けた。

いまどき小説やドラマの中の自殺が現実の自殺を増やす傾向は見られないらしい。だが、自殺のニュースが自殺を誘発する現象は世界各地にある。とくに青少年に対する影響は大きいという。それがわかっている以上、私たちは未成年の自殺報道を控えるべきなのだろうか。しかし、群馬県桐生市の小学6年生・上村明子さんの自殺のようなケースに遭遇すると、記者には伝えなければという使命感がわきあがる。いじめ自殺を断ち切るためにメディアはどうすべきか、私たちもウェルテルと同じ深い悩みの中にある。

新聞社は、もともと自殺はなるべく記事にしないという姿勢をとってきた。私が入社したのは1979年だが、すぐにそういう方針を教え込まれた。当時のデスクは「遺族がかわいそうだから」と理由を説明した。例外は、特別なニュース性がある場合。有名人やその親族の自殺はニュースとして報じないわけにはいかない。もう一つは、社会的影響が大きい場合。「いじめ自殺」はこれに相当する。

1986年2月に中学2年の男子が「生きジゴクになっちゃうよ」と遺書に書き残して自殺した事件は、多くの人に衝撃を与え、学校で起きたことを探ろうとする報道が続いた。さらにこの年4月にはアイドル歌手の岡田有希子が自殺。そして、後追い自殺が相次いだ。

なるべく記事にしない方針があっても、いったん報道された後は「他社に負けまい」という記者魂が前面に出てきてしまう。自殺をなくすためにと素朴な正義感にかられた記者も少なくなかっただろう。そもそも86年当時は、自殺報道が自殺を増やすという認識はほとんどなかった。精神科医の高橋祥友さんが『群発自殺』という中公新書を出したのは98年だが、その後書きに印象的な一節がある。岡田有希子の自殺が起きたとき、後追い自殺が起きるという著者の懸念を同僚たちは「一笑に付した」というのだ。精神科医仲間でさえ、その程度の認識だった。だが、実際に後追いは起きた。警察庁の調べによると86年の未成年の自殺者は802人と、前後の年より3割も多くなっている。

高橋先生を朝日新聞社に招いて「自殺をどう報じるか」をテーマに勉強会を開いたのは、07年6月のことだ。先生は、日本のマスコミの自殺報道の問題点をこれでもかとばかりに指摘しつつ、「自殺をことさら美しいものとして扱わない」「自殺手段を詳細に書かない」「具体的な対処法を伝える」などとアドバイスをくださった。勉強会に参加したのは約30人だったが、アドバイスは徐々に社内に浸透していったといえると思う。

▲11月12日朝刊生活面に載った「相談先一覧」

桐生市の女児自殺が10月26日に報じられたあと、11月12日の生活面に、自殺で子供を亡くした親たちの会が初めて開いたホットラインを紹介する大きな記事が載った。自殺予防のための相談先の一覧もついている。これは「具体的な対処法」を伝えた例だろう。しかし、「自殺予防」と「報道の使命」がぶつかり合う場面は残る。例えば実名を出すかどうかという問題。桐生市のケースは「自殺は原則として匿名」という社内ルールに則り最初は匿名だったが、ご遺族の意向や他のメディアの状況を踏まえて途中から実名を出した。

高橋先生は、『群発自殺』で「青少年の自殺について詳しく報道されればされるほど、他の青少年に対する影響は強まってしまう。実名報道はその人物像をより具体的かつ実体的なものにしてしまう危険があることが諸外国の研究でも指摘されている」と書く。その観点に立てば、本人自筆の手紙の写真を社会面に載せた(10月31日朝刊)のは「とんでもないこと」なのかもしれない。だが、この手紙で少女が置かれた状況が読者の胸の奥深くにまで届いたのも間違いのないことだと思う。

11月9日朝、動画サイトで自殺を生中継するという特異な事件が起きた。産経新聞、読売新聞は10日付け朝刊第2社会面の比較的目立つ扱いで、毎日新聞は11日付け朝刊第3社会面の目立たないベタ記事で報じたが(いずれも東京本社発行の最終版を参照)、朝日新聞は報じなかった。事実を伝える原稿は地方総局から出稿されていた。本社で専門家のコメントをとろうと取材すると、次々と「そもそも報道すべきではない」という意見がかえってきたという。そうした状況も踏まえて、編集責任者が載せないと決断をくだした。

朝日の判断がベストだったのかどうかの判定は、読者に委ねたい。他メディアで報道されているなら一つの新聞社がどうしようが世の中に大して影響はないというシニカルな意見もあろう。

11月11日、神戸市の中学2年の女子が飛び降り自殺した。14日には千葉県市川市の中2男子が自宅で首をつって亡くなった。22日、札幌市の中2女子が自宅マンションから飛び降りた。

近年は年に80人前後の中学生が自殺している。月に6,7人ということだ。だから、朝日新聞で報じられた上記の3例が桐生市の女児自殺報道で「増えた」といえるのかは、詳しく検討しないとわからない。ただ、この3人は間違いなく報道に影響を受けただろうと心が痛む。未成年の自殺が報道されたら、全国の学校で自殺予防を考える時間を持つ、といった対策はとれないだろうか。