第16期科学ジャーナリスト塾が無事終了

JASTJ副会長 瀧澤美奈子

2月15日、第16期科学ジャーナリスト塾の修了式を行い、今期の全カリキュラムが無事終了した。

修了式にて科学ジャーナリスト16期塾生と理事の集合写真。(撮影 柏野裕美)

室山哲也塾長から当日出席した塾生13名に修了証書、6名に皆勤賞の賞状と図書カードが贈られた。皆勤を逃した塾生も、ほぼ皆勤の者が多かったことは運営側として大変嬉しいことだった。

当日は「優れたジャーナリズムには質問力を磨くことが重要」という室山塾長の考えのもと、塾生と集まった10数名の理事との質疑応答が、時おり笑いをまじえながら1時間半つづいた。

一例を紹介すると、「自分の原稿を書こうと考えたときに、“言いたいこと”がないことに気づいた。自分の信念をどう作っているのか?」との質問に対して、鴨志田公男理事は「自分の役目は主義主張より情報提供だと思っている。“まわりの人に伝えたい”という気持ちが発端となって我々の仕事がある。声高に“こうあるべき”というより、情報を提供することで読者に判断を委ねる姿勢が大事ではないか」と答えた。

また他の塾生からの「歴史的な真実も含め、難しいことに対してどうやったら真実にせまれるか?」との問いには、「基本的には現存する人に取材するのがジャーナリストの仕事であり、ベストを尽くす」、「ジャーナリズムは真実ではなく、事実を報道する」、「限られた期間で取材されたもので構成されているのが報道である以上、ディレクターの数だけ真実があると思った方がよく、それがメディアリテラシーではないか」などの発言が理事たちから相次いだ。

科学ジャーナリスト塾の運営委員会では、今年の経験をふまえ、塾生のみなさんによりよい学びの場を提供できるよう、来年のカリキュラムの議論を進めている。多くの会員のみなさんが塾に参加していただくことを今から心待ちにしている。

16期塾生作品

JASTJでは、毎年、科学ジャーナリスト塾を開催し、いかにして科学を社会に伝えるかを学び合う機会を設けております。この度、16期の塾生がそれぞれの課題に取り組み、独自の切り口で取材をして作品制作に取り組みました。なにぶん、10回の講義を半年間という短い期間で実施するというプログラムですので、限られた時間の中で、知り得た範囲の情報をどのように精査して、相手に伝わる文章やプレゼンテーション、映像に落とし込むかというスキルやテクニックに重きを置きました。

それでは、16期生の作品をご紹介いたします。プレゼンテーションに続いて文章です。

野鳥もネコも救いたい

ー小笠原に見る生態系保全の新たな取り組みー

16期塾生 由井麻衣子

放射線治療を切り開く炭素イオン

16期塾生 岡本有司

自然写真家はなぜ旅をするのか

-昆虫写真家・海野和男氏から見えるその世界-

16期塾生 腰高直樹

深い青色の空を覆う、サンタンカの艶のある緑の葉と赤い花。そこへ黒い大きなアゲハチョウが1対の黄色い紋と赤いリング模様を見せながら横切る。遠方には海の水平線が広がっている―。

その場所に一度は立ってみたいと思わせる南国沖縄の情景。昆虫写真家の海野和男(うんの かずお)氏が撮った代表作の1つ、沖縄のモンキアゲハの写真だ。70歳になる海野氏は、日本自然科学写真協会の会長としての顔も持ち、プロの自然写真家の草分けとして長年日本の自然写真の世界を牽引してきた。現在も精力的に海外を旅して撮り歩く海野氏を通して、自然写真家の生き方に迫ってみたい。

海野氏は大学時代に動物行動学の第一人者として著名な日高敏隆氏の下で昆虫行動学を学び、好きだったカメラを持ってそのまま昆虫写真家になったという。それからもう50年近く昆虫写真を撮り続けていることになる。昆虫が体を木の葉や枝に似せて姿を隠す「擬態」をテーマとした作品や、飛翔するチョウを広角や魚眼のレンズで風景と共に写し出す作品で知られている。

自然写真、ネイチャーフォトとも呼ばれるこの世界は、写真芸術の分野ではなく、生物の暮らしや環境を扱う生物学、生態学の分野から生まれたものだとされている。自然写真家は、動物、植物、山岳風景、鉱物など被写体によって様々だが、動植物の生態や自然が作り出す造形を表現する仕事という点で共通する。自然写真家といってもその仕事は人によって様々で、昆虫写真家の海野氏の仕事も、出版物への写真提供から、昆虫や写真関連書籍の執筆、生き物番組の監修や制作、各地での講演や自然観察会など多岐に渡る。

海野氏が自然写真家になってから今日までの間に、自然写真を取り巻く環境は大きく様変わりした。最も大きな変化はデジタルカメラの誕生だ。カメラはフィルムからデジタルに変わり、季節の写真を現像せずに出せるようになった。海野氏はこの点に目を付けて、デジタルカメラの黎明期にデジタルに完全移行。ブログという言葉がまだない19年前に自然写真日記サイト「小諸日記」を始めた。それからほどなくして、デジタルカメラはデジタル一眼レフやスマートフォンといった形で世の中に爆発的に普及した。インターネットの普及や高速化も手伝い、誰もがあらゆる物事を写真に撮り、web上で公開する時代となった。

この間、出版の世界ではプロには結果的に望ましくない変化も起きた。製版のデジタル化だ。かつてのアナログ製版では製版代が大きなコストだったため、1つの版をより多く重ねることで収益を作っていた。これがデータから直接本を作るデジタル製版に変わったことで、出版は1件あたりの発行部数を少なくして本の種類を増やす方向にシフトした。出版の機会は増えたが、1冊の本を作る労力に対する写真家の取り分は目減りした。「たくさんの本を作っても売り上げが小さくなった」と海野氏は話す。

また、近年は自然写真家のビジネスモデルも大きく変わりつつある。かつての写真家は、日本で写真を売ったお金を元手に海外で長期の撮影旅行をして、それをまた日本で売る、という仕組みで生計を立ててきた。現代では写真の単価が安くなり、写真を売るだけではこれが成立しにくくなった。こうしたビジネスが難しくなっていくのは、世界中のあらゆる写真や映像がいつでも当たり前に見られようになったことも無関係ではないだろう。熱帯の珍しい生き物、自然現象を押さえた奇跡の瞬間、世界中の空撮写真。ツイッターでナチュラリストをフォローすれば、画面上には瞬く間に無数の自然写真が現れては消えていく。

世界中のあらゆる写真が世に出回る現在、これからの自然写真家は何を目的に写真を撮り続けていくのだろうか。海野氏へそんな質問を投げかけたが、直接答えてはくれなかった。だが、代わりに先日まで仕事で滞在していたというオーストラリア南西部での自然や起きた出来事について語り、その時に撮った写真を見せてくれた。珍しい昆虫の写真からホテルの料理まで、写真と言葉で取り留めのない旅の話を楽しそうにして最後にこう言った。「外の世界に憧れを持って自分で行ってみることだよ」。

自然写真家は旅をする。普通の人より多く野山に出向き、生物や自然を眺め、毎日数えきれないくらいのシャッターを切る。同時に人より多くシャッターチャンスを逃し、天変地異や悪天候で一日を棒に振り、カメラをたくさん壊す。「後何年身体が動くか分からないから、今のうちにできるだけ海外へ、行ったことのない場所へ行く」70歳になった海野氏は、未だ見たことのない世界を求めて旅を続けている。

禎子さんのエノキ~原爆を生きのびた木の使命

16期塾生 杉原梨江子

苔むした幹に大きな空洞がある。73年経った今もぽっかりと空いたままだ。広島原爆を生きのびた被爆エノキ。広島平和記念公園にある原爆の子の像のモデル、佐々木禎子さんが通うはずだった幟町中学校の校庭に立っている。禎子さんは被爆10年目に白血病となり、千羽鶴を折りながら12歳で亡くなった。木は人間よりも長い歳月を生きる。被爆の傷痕をさらし、原爆の恐ろしさを伝え続ける生命である。

放射線を浴びて今も生きる木々

「被爆」した木は放射線を浴びながら、なぜ再生できたのか。原爆ドームから徒歩3分、爆心地から最も近い場所で被爆したシダレヤナギは、幹や枝をすべて焼失しながら翌春に根元から芽吹き、今は大きな木に成長している。

放射線医学総合研究所の福島復興支援本部主任研究員、渡辺嘉人さんに聞いた。

木は人間よりも放射線に強いと言う。「原爆で照射された放射線の1つ、ガンマ線は7グレイで人間は死に至ります。植物は種類によって差がありますが1000グレイまで耐えられます」。

グレイとは放射線が物質に当たったとき、どれだけのエネルギーを吸収したかを表す単位。広島の爆心地から0メートルで120グレイ、500メートルで35.7グレイ。370メートル地点で被爆したシダレヤナギは放射線に十分耐えられたと考えられる。

しかし、被爆後の9月に広島入りした日本の学術調査団の報告書には、草木の多くに奇形が見られ、「放射線の影響と思われる」と書かれている。科学的根拠は記されていない。斑入りやちぢれた葉などのほか、奇形の例として挙げられた枝の分岐は被爆エノキにも見られる。幹の上部から枝が複雑に分かれ、一般的な樹冠とは異なる。枝の形は放射線の影響によるものか。

「植物は放射線を浴びると形が変化する傾向がありますが、被爆エノキの形状と放射線との因果関係を証明するのは難しい。枝の変化はむしろ熱線による高温度、強烈な爆風、その後発生した火災などの影響も大きかったのではないでしょうか」と渡辺さんは言う。

木のそばで何が起こったかを伝える

放射線、熱線、爆風に耐え再び芽吹いた木々は、生きる戦争遺産だ。現在、広島市内に約160本、長崎市では約30本の被爆樹木がそれぞれの地域に根づき、木のそばで何が起こったかを語り継ぐ使命を担う。禎子さんは被爆エノキを見ることはできなかったが、木は中学校の校庭で1人の少女の死を後世に伝えていくだろう。

2017年12月9日、被爆樹木の種がノルウェーのオスロ大学植物園に寄贈された。非政府組織(NGO)「核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)」のノーベル平和賞受賞を記念して、同植物園から依頼があり、広島市の市民団体「グリーン・レガシー・ヒロシマ・イニシアティブ」が種を採取し提供した。平和への願いが込められた種が大樹に成長するのと核兵器廃絶の実現と、どちらが早いか。被爆樹木は見守り続ける。

広島原爆を生きのびた被爆エノキ。幹上部から枝が複雑に分かれている。幹の内部は空洞。広島市中区の幟町中学校の校庭に立つ。爆心地からの距離1440m(筆者撮影)。

人生100年時代に向けた生きがい支援技術

16期塾生 葛貫 由美子

80歳、90歳になった自分の暮らしを想像したことがあるだろうか? 少子高齢化に伴う労働力不足、年金、介護の問題等、不安はつきない。しかし、暗い展望ばかりではない。

例えば、筑波大学の落合陽一さんは、下図のような未来を描いている。現状(左図)では現役世代が介護に追われているが、介護ロボットの開発・導入により介護離職せずに活躍できる状態(中図)となる。次に身体機能を補う機器の開発により高齢者自身も活躍できる状態(右図)に移行していくというものだ。

SFのようだと思うかもしれない。でも、このような未来の実現に向けて、世界はすでに動いている。本稿では、最新技術を介護に活かす取り組みについて紹介する。

ロボットを利用した在宅高齢者の支援

厚木市は、産官学医の連携で「ロボットを活用した超高齢者支援サービス事業」に取り組んでいる。この事業では見守りロボットや体調をモニターするリストバンドを使い、インターネットを介して高齢者と救急・警察、病院、訪問介護ステーションをつなごうとしている。また、リハビリテーションロボットやコミュニケーションロボットで在宅高齢者の生活を支え、中図の状態を目指している。

これは介護負担や孤独死を減らし、蓄積したデータを解析して「転ばぬ先の杖」も提供できる優れたシステムだ。

さらに、今、もっと先を見据えた研究も進められている。

生きがいにつながる心理的な自立を支える技術

東京大学先端科学技術研究センターの巖淵守さんは、介護支援では「自分でできる」という衣食住の身体的自立を重視しがちだが、「自分で望むものを選び取る」という心理的な自立も大切だと考え、「既に身の回りにあるテクノロジーを活用した技術:アルテク」について研究している。

スマートフォン等の健常者も用いる機器は、従来の障害者専用機器よりも安価かつカジュアルで、音声入力や画像認識等のアプリを活用することで被介護者も容易に望むものにつながることができる。さらに巖淵さんは、身体機能を補強する機器のウェアラブル化も進めている。

スマートフォン等の健常者も用いる機器は、従来の障害者専用機器よりも安価かつカジュアルで、音声入力や画像認識等のアプリを活用することで被介護者も容易に望むものにつながることができる。さらに巖淵さんは、身体機能を補強する機器のウェアラブル化も進めている。

落合さんも、「“できないこと”の壁を取り払い、“できること”をより拡張できたら、本当に個性が活かせる社会になるのではないか。」と考え、既存の製品・サービス・データとAI(人工知能)を組み合わせた支援システムを開発している。自動運転車椅子、サイボーグ義肢等が実用化され、右図の状態に近づく日がやって来る。

最初に右図を見たとき私は、「生きている間は、社会の部品としての機能を維持して働き続けるのだよ」と規格化を迫られている気がした。しかし、巖淵さんや落合さんが目指しているのは、個性と主体性を尊重した生きがいのある暮らしの支援だ。その方向で成果が活かされれば、高齢者や障害者も自信と心の自由を取り戻し、仕事や趣味でクリエイティブに活躍する道が開かれる。それは社会の豊かさにもつながる。私たちが生きる時代は、きっともっと面白くなる。

頭痛を治すための薬で頭が痛くなる?――鎮痛剤の飲み過ぎによる薬物乱用頭痛

16期塾生 西村美里

頭痛は日本人にとって身近な疾患だ。本邦の頭痛患者は4000万人(日本頭痛協会調べ)、実に国民の3分の1が頭痛に悩んでいることになる。

患者が増えれば、薬の種類も増える。テレビCMや駅などの広告で、頭痛への効果をうたう鎮痛剤の情報を目にしない日の方が少ない。古くから使われてきたアセチルサリチル酸、アセトアミノフェン等に加えて、医薬品の規制緩和によって1980年代にはイブプロフェン(商品名イブ等)、2011年にロキソプロフェン群(ロキソニンS等)の市販が認可され、病院で処方を受けることなく、自分の体質、好みに合った薬を容易に入手できるようになっている。

身近な病気の薬が身近に手に入る。ありがたいと感じる人が多数だろうか。しかし市販薬は入手が容易である反面、必要な量と期間を超えて購入できるため、つい使いすぎてしまう危険も付きまとう。市販されている鎮痛剤は一般に副作用が少なく、依存性も低い成分しか使われていないが、それでも度を超して飲み続ければ心身に影響が出る可能性は高くなる。

西日本の地方都市で小売薬局を経営する女性薬剤師が、イブプロフェンの市販が認可された当時を回想してくれた。「今でも忘れられないのは、50代くらいの女性の患者さんです。初めてご来店されたとき、その方は既にイブプロフェン依存症でした。薬を飲んでいないと落ち着かないから、と毎朝のように開店前に店のシャッターを叩きながら薬を売ってくれと叫んでおられました。薬が切れると耳鳴りがするなど体の症状もあり、頭痛自体も改善していませんでした」。薬剤師は患者の家族の協力も得て薬の販売量を制限し、長期間かけて患者を断薬させることに成功したそうだ。

この例で注目したいのは、患者の頭痛が「改善していなかった」という証言だ。薬の量を増やしたり、長期間飲み続けた結果、却って頭痛が強くなったり、頭痛が起きる頻度が増すことを『薬物乱用頭痛』という。市販の頭痛薬であっても、3か月以上、月に10日以上飲み続けている場合は乱用と判断される(日本頭痛学会)。薬物乱用頭痛は頭痛自体の悪化を招くだけでなく、前例の患者のように当該の鎮痛剤への依存に繋がる危険も高い。

2015年夏からおよそ2年間、筆者はカナダ、トロントで暮らした。カナダでは鎮痛剤の購入が日本以上に容易であり、ドラッグストアは勿論、自動販売機まであったことには驚かされた。日本のように何処にでも自動販売機が設置され、なんでも買えるという国ではないので尚更だ。やや古いデータだが、カナダの新聞社Globe and Mailの2009年の調査では、カナダの鎮痛剤の服用数はアメリカ、ベルギーに続き世界第3位だという。それだけに依存患者も多く、薬物乱用頭痛や、依存による不安、鬱などの相談窓口、自助グループを多数見かけた。

医薬品の規制緩和が進む現在、日本でも今後カナダと同様、鎮痛剤の入手はより容易になっていくだろう。乱用について同じ轍を踏まぬよう、正しい知識と正しい使用法を身につけ、規制緩和の便利さだけを享受できる使用者でありたいものである。

参考:

“Canada’s painkiller problem” Global and Mail, Nob 13. 2009

数学には「分かりやすさ」より大切なことがある

「数学の二つの心」の著者 長岡亮介氏に聞く

16期塾生 梶浦真美

予備校のカリスマ講師として、大学教授として、また数々の著書を通して数学の魅力を伝え続けてきた長岡亮介氏が、新著『数学の二つの心』(日本評論社)を刊行した。

「二つの心」とは、問題を解く技術を学ぶ「表の心」と、その技術の基礎となる理論を理解する「裏の心」。本書では関数や確率などのテーマごとに「表の心」を熱血講義風に「分かりやすく」語り、「裏の心」は読者に難しく映ることを恐れず坦々と説く。解説に誘導されて分かった気持ちになる「表」とは対照的に、「裏」では定義や背景を確認し、立ち止まって考え、「苦闘」しながら読むことになる。

「基礎というのはそもそも、奥が深くて難しく、簡単に理解できるものではありません。でも基礎の理解を避けて解法だけ憶えていたら、使うべき解法が分からなかったときに立ち往生してしまいます。『数学が分かる』というのは、難しい問題の解法を憶えることではなく、基礎を自分の頭で理解して、応用できるようになることです。『表』のためには『裏』こそが重要です」と長岡氏は力を込める。

長岡氏の原点は、小学校5年生までを過ごした長野で、恩師の故藤田至先生から受けた教育にある。のびのびした環境の中で、数学の基礎を心に深く刻み込まれた。

小学6年生で横浜の進学指導に熱心な学校に転校した長岡少年は、公式をすらすらと暗唱しているクラスメートたちに圧倒される。自分ときたら「台形」や「鶴亀算」という言葉も知らない。分数については長野で教わっていたが、計算の仕方は分からない。

しかし、クラスで一番勉強のできる友人が「分数の掛け算では、分子どうし、分母どうしを掛けて分数を作ればいい」と教えてくれ、なるほどと感動する。そして「分数の割り算では割る分数の上下を逆にして掛ければいい」と教わった時には、「掛け算の規則からして、割り算のときに上下を逆にするのは当然だ」と納得したという。

「『割り算は掛け算の逆演算として定義されている』ということを厳密に理解していたわけではないのでしょうが、子どもなりに、掛け算と割り算の概念が自分の中に確立していました。藤田先生はそれだけじっくりと時間をかけて、基礎を伝えてくださっていたのだと思います」(長岡氏)

基礎ができていれば技術は後からついてくることを、長岡氏は自身の経験から確信している。そして ひとりでも多くの子どもに、そうした「基礎の威力」「基礎の魅力」を伝えたいと考える。

基礎を伝えるのは、問題を解く技術を分かりやすく教えることよりもはるかに難しく、教える側に深い知識と高い意識が要求される。数学教育に携わる者に研鑚の場を提供したいとの考えから、長岡氏は2017年夏、意欲ある数学教育者を支援するNPO法人TECUM(てくむ)(Think Enhanced Communication in the Universe of Mathematics)1)を立ち上げた。数学教員、研究者、出版関係者らが中心となって準備会議を重ね、2018年度より活動を開始する。まずは機関誌の発行2)と研究会開催を通して情報交換をはかりながら、活動を拡大していく。

1) TECUM

2) 賛助会員向け広報機関誌「TECUM Letter」創刊準備号

原料が安全なら製品も安全・・・本当ですか?

- 怪しげなキャッチコピーの嘘を見抜こう -

16期塾生 藤田 豊

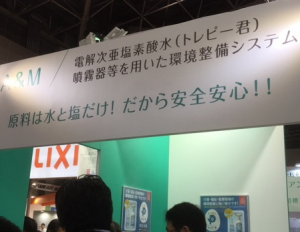

「電解次亜塩素酸水 原料は水と塩だけ!だから安全安心!!」昨年9月27日から29日まで東京ビッグサイトで開催された国際福祉機器展2017の会場で見かけたキャッチコピーだ。原料が安全だから製品も安全だと訴えているが、科学的におかしい。次亜塩素酸水は、食塩水を電気分解して作られる食品用の殺菌剤だ。原料が水と塩だけであることは間違いないが、できた製品は微生物やウイルスを死滅させる性質を持つ。

2017年9月28日 筆者撮影

原料が安全な物であっても製品が安全だとは限らない。科学的に考えて、このキャッチコピーの嘘を見抜こう。

物が混ざり合う時に起きること

甘い台湾バナナと蜜入りりんごとで作ったミックスジュースは、美味しい。原料の性質が製品に反映されている。一方、風呂場の洗浄に使われる塩素系漂白剤には「まぜるな!危険!」と大きく赤字で注意表示されている。単独で使用すれば問題はないのに、酸性の洗浄剤と混ぜ合わせると、最悪の場合、使った人が死に至る。原料を混ぜ合わせた結果、塩素ガスが発生するからだ。

私たちは、学校で混合物と化合物の違いについて学ぶ。混合物は、複数の物が単に混ざり合っているだけなので、混合前の物の性質が保たれる。化合物は、混ぜ合わせる原料同士が化学変化を起こして別の物となるので、原料とは異なる性質を持つ。中学校の教科書には次のように説明されている。「物質には、純粋な物質と2種類以上の物質が混じり合っている混合物がある」「純粋な物質は、単体と化合物に分けることができる」「2種類以上の物質が結びついて、新しい物質ができる化学変化を化合という」「異なる物質が化合すると、別の性質をもつ化合物ができる」(東京書籍 平成27年検定済「新編 新しい科学2」単元1「化学変化と原子・分子」から引用)

ミックスジュースは「混合物」だから原料の性質が保たれ、風呂場では漂白剤と洗浄剤から新たな性質を持つ「化合物」ができるから危険なのだ。

「原料は水と塩だけ!だから安全安心!!」の嘘

次亜塩素酸水は、食塩水が電気分解という化学変化の結果できる「化合物」である。だから、原料の水や塩にはない殺菌効果という新たな性質が生まれる。このキャッチコピーでは、「化合物」について、「混合物」であるかのように原料の性質が保たれていると説明している。「原料は水と塩だけ」と「安全」とを、「だから」で結びつけて説明するのは、科学的に間違っている。

怪しげなキャッチコピーを作り消費者を惑わせる業者がいることは問題だが、私たちは嘘を見抜く科学的知識を身に付け、騙されない賢い消費者でありたい。

クラウドファンディングが、低迷する科学技術大国・日本を救うか

16期塾生 小野梨奈

近年、自然科学研究の主力を担ってきた国立大学の研究力低下が問題になってきている。その原因のひとつに、運営費交付金の減額による研究環境の悪化を指摘する研究者が多い。運営費交付金とは、2004年の国立大学法人化以来、国立大学の収入不足を補うために交付されている補助金で、2017年までの13年間で約12%(1445億円)も削減されている。そこで、新たな研究費獲得手段のひとつとして注目されているのが、クラウドファンディングだ。

クラウドファンディングとは、アイディアやプロジェクトの起案者が、インターネット経由で世の中に呼びかけ、共感した人から広く資金を集める手法。日本では、2011年の東日本大震災をきっかけに、被災地復興事業の資金調達という形で一気に広まった。海外では学術系に特化したサービスが一早く登場し、アメリカの「experiment」やドイツの「sciencestarter」などが有名だ。日本では、2013年に「academist」が立ち上がり、注目を集めている。

クラウドファンディングを積極的に活用した大学・研究機関の事例も登場している。筑波大学の宇宙観測グループは、銀河誕生の謎に迫る「南極望遠鏡」建設プロジェクトに向けて、1200万円を超える資金調達に成功。また、京都大学白眉センターの研究グループは、調達資金を元手に進めた研究成果をまとめた論文が、英国学術誌『Nature』に掲載された。

一方で、研究者がクラウドファンディングを活用する上での課題もある。

まず、プロジェクトの目標額は数十万円から数百万円が主流で、科学研究費補助金(科研費)のような大規模資金を集めにくい点だ。世界最大級の「experiment」でも、年間の支援総額は2億円で、日本の科研費予算の0.1%にしかすぎない。そのため、クラウドファンディングで得た資金は、本格的な研究の前段階にあたる装置の開発やフィールドワークのための渡航費などとして活用されているケースが多い。

また、支援を得るためには起案者である研究者に広報スキルが求められる。文章だけでなく、写真や動画を用意したり、SNSを活用したりしながら、研究の重要性を一般の人にわかりやすく、かつ魅力的に示す必要がある。さらに、出資者を惹き付けるリターンを用意して、終了後も支援者に対して継続的に研究経過を発信し続けなければならない。忙しい研究者にとって、その時間を捻出することは容易ではなく、大きな負担になることも予想される。

しかし、科研費の予算がつきにくい新しい研究や、本格的な研究の前段階として資金を調達して研究を0から1に進めるための手段として、クラウドファンディングを活用しない手はない。今後、クラウドファンディングの文化が世の中にさらに浸透していけば、より大きな研究資金調達のためのプラットフォームになる可能性も秘めている。クラウドファンディングが、科学研究の既存の枠組みや常識にとらわれない自由な発想と研究スタイルを可能にし、沈みゆく科学技術立国・日本の助け舟となるのか―。今後の動向から目が離せない。

「虹を待つ彼女」~人工知能とドローンが織りなす超近未来のA世界~

16期塾生 K.N.

ミステリー小説「虹を待つ彼女」(逸木裕・作、第36回横溝正史ミステリー大賞、2016年)について紹介します。

渋谷のスクランブル交差点に接するビルの屋上で、一人の女性が、ドローン(無人飛行機)に搭載された自動拳銃で銃撃されて殺される、という衝撃的なシーンから始まります。自身が開発したゲームの中で、何も知らないゲームのプレーヤーを使って殺させるという、彼女自身が選んだ死の方法でした。

物語の主人公はソフトウエアのプログラマーで、死者を人工知能化するというプロジェクト(生前のデータを集め、人工知能を使って故人と会話できるようにする)に参加します。そのプロトタイプのモデルとして採用されたのがこの女性でした。プロジェクトを進める上でこの女性を調べていくうちに、「調査をやめないと殺す」という脅迫を受け、事件に巻き込まれていく、というストーリーです。

作品の著者である逸木裕さんはウェブエンジニア・プログラマーで、自身の専門性が作品に深みと説得力を与えていると思われます。池井戸潤さんが元・銀行員としての立場から「半沢直樹」やその他の作品を作り上げられているのと同様です。一方で、人工知能や周辺のITの話題に疎い方にもわかるよう比較的平易な表現が使われています。また、展開が徐々に複雑になっていくと、復習のような台詞も記すことで、読者への配慮も怠っていない作品です。

人工知能については毎日のように報道され、「プロ棋士が負けた」あるいは「近い将来仕事が奪われる」など話題に事欠きませんが、人工知能に一体何ができるのか、どのようなことが起こりえるのか、日常生活(世の中)が具体的にどう変わるのか、気になっている人は多いはずです。その答えの1つとしての日常が作品中に描かれています。そういった新しい概念や製品が、アイディアとして着想された段階から、ひとまず完成し社会に導入されるまでに必ず辿る、「試作品の製作→アイディアの実証→(必要に応じて第二試作)→製品の完成→社会への実装」といった試行錯誤の一連の流れも描かれ、読者は研究者・開発者になったような気分も味わえるかと。

仮想と現実の世界、晴と雨、理系と文系、人工知能と人間、感情と論理。新しい価値・概念・技術を導入する際に生じる、危険と恩恵の関係などの様々な対比も特徴的です。 ミステリーらしく次の展開を予測しながら、時には期待通り、時には大きく裏切られ、鳥肌が立つようなシーンも。恋愛的な要素も特殊で、作品の肝ともいうべき点ですのでこれ以上の言及は避けますが、老若男女を問わず、どのような職業・立場の方でも楽しめる要素が潤沢に組み込まれています。

タイトルの「虹を待つ彼女」の「彼女」は、「女」でも「少女」でもなく、「彼女」でないといけない明確な理由が最後に明らかになったのではと感じております。この書評のタイトルで「世界」の前に「A」をつけた意味は、作品をお読みいただければということでこの場を締めたいと思います。

以上が、16期塾生の作品で、16期の活動報告は以下の通りです。

塾サポーター 都丸亜希子

塾生のつくった企画書を2回、練り直してきました。年明けは、いよいよ作品の総仕上げです。それぞれが温めてきた企画を、文章またはプレゼンテーション向けに仕立て、1月11日と2月8日の2回に分けての発表会。講師陣による指導だけでなく、塾生同士によるディスカッションによって切磋琢磨し、推敲に、推敲を重ねました。

●第1回目は炎の文章教室

1月11日は、「文章指導」の高橋真理子さんと内城喜貴さんに加えて、サイエンスライターでJASTJウェブ編集長の漆原次郎さんを迎え、文章チームを中心とした作品発表会が行われました。

前半は、一つ一つの作品について議論し、後半はグループディスカッションで、より密に、作品の問題点の洗い出しを行いました。

まずは、「炎の文章教室」という講義タイトルのもと「文章の書き方、構成の仕方」のおさらい。ここで磨く技術は「伝えるための文章であって、書くための文章ではありません」(高橋さん)。ポイントは「何を伝えるのか、どうやって伝えるか、どうやって読んでもらうのか」。この第一歩として、お互いの作品の「トピックセンテンス」探しからはじまりました。

楽しくも鋭い指摘をする講師の高橋真里子さん

多くの塾生で共通していたのは「伝えたいことと、伝わることが違っている」こと。「何を伝えたいのですか」と手厳しい指摘もしばしば。前半は、高橋さんの文章で使える奥義を詰め込んだ「渾身のパワポ」で締めました。

作品の形式は、論説、書評、ルポルタージュなどさまざま。全員、次回までに作品の練り直しです。「これだけボコボコに言われても大丈夫ね?」という室山塾長の一言が心に響いた2時間でした。

各グループでディスカッション

●第2回目は一点突破、全面展開のプレゼンテーション

2月8日は、練り直した作品で挑みました。まずは、プレゼンチーム、つづけて、残りの時間が文章チームの発表です。

塾生にコメントする室山塾長と高橋さん

まずは、「一点突破、全面展開」が口癖の室山塾長による「プレゼンテーションの仕方」のおさらいから。「文字でやるのか、絵でやるのか、根底は一緒ですね」から始まり、「伝わらなければ意味がない。高度の作品作りはそのあと」で締め、発表会に入りました。

映像作品を披露する塾生の岡本さん

映像作品では、手ぶれに対する指摘から、取材対象が定まらないままに撮影をした映像を、編集の段階で辻褄を合わせていくという、新人ディレクターのやりがちな事例が話題にのぼりました。また、パワーポイントの作品は、淡々とした語り口調で発表。「素晴らしい」といった形容詞を使わず、観るものを引き込む手法についての話題に発展する場面もありました。

プレゼン作品を披露した由井さん

文章作品についても、大幅改稿の作品が多く、「前回は、何が言いたかったのかわからなかった」「前進している」「良くなった」などの声も。家族に読んでもらって、きつい批判にさらされ、やっと「許可」がでたものを提出した、という塾生もいたようです。

これから、さらなる改稿をするのか否かは塾生自身の判断に任されています。修了作品はホームページにアップロードの予定。お楽しみに。

(2018年2月10日掲載)

塾サポーター 早野富美

「プロと学ぼう!〜企画する、取材する、伝える〜」と題し、9月7日から始まった第16期科学ジャーナリスト塾。前回お伝えした塾の様子から約2ヵ月が経ち、14人の塾生は前半部の講義日程を終了しました。その間、1回の現場取材と3回の講義が開かれました。

今回は3回の講義の様子をお伝えします。

●大切なのは読者を想像することと取材対象と向き合うこと

10月12日は第4回目の塾が開かれました。この日は朝日新聞科学コーディネーターの高橋真理子さん、それに共同通信社客員論説委員、JSTサイエンスポータル編集長の内城喜貴さんの2人を講師に迎え、「文章の書き方、構成の仕方」をテーマにお話を伺いました。

最初に高橋さん、次に内城さんが自己紹介で、報道に関わる仕事に就くようになった経緯をそれぞれ語りました。同じ新聞を媒体とした仕事に就きながらも、高橋さんは理系出身、内城さんは文系出身とバックグラウンドは全く異なることが披露され、塾生は高い関心を持って2人の話に聞き入っていました。

講師の高橋真理子さん(左)と内城喜貴さん(撮影 都丸亜希子)

今回は講師が前半と後半に担当を分けて講義をするのではなく、掛け合いで進めるスタイル。具体的な話を交えながらの講義だったので、塾生は文章の書き方と構成の仕方について学ぶことができたと思います。最後に高橋さんは「どうしたら読者に伝わるか、読者を想像することが大切」、内城さんは「取材対象をしっかり理解できていないと伝わらない」とまとめました。

●写真を撮りタイトルを付けて発表

11月2日は第5回目の塾が開かれました。この日は塾長の室山哲也さんによる講義で、「プレゼンテーションの仕方」がテーマ。

今回の塾では、塾生は9月28日に塾企画とし現場取材した「国際福祉機器展」またはその他の場所で現場取材したものをまとめ、それにタイトルを付けて発表しました。一人ずつ作品を発表するごとに、まわりの塾生や室山塾長らからコメントや感想などが出されました。「テーマと内容が一貫していてわかりやすかった」というポジティブな意見もあれば「何を伝えたいの?」「それを伝えたいのであれば、ここにこれを持ってきたほうがよかったのでは?」といった、改善すべき点があげられるなど、たくさんの意見が出され、熱い議論で盛り上がりました。

みんなの前で発表する塾生(撮影 都丸亜希子)

塾生にとっては自分の作品が教材となったため、今後の良い学びにつながったことでしょう。この経験をもとに自分なりの何かをつかんだのではないかと思います。

●文章講座前半部終了

11月16日は第6回目の講義で、「編集の仕方、まとめかた」をテーマに開かれました。この日の講師は元日経サイエンス編集長、JASTJ会報編集長の高木靭生さん。

講師の高木靭生さん(撮影 都丸亜希子)

講師を迎えての講義はこれが最後。この日は事前に出されていた宿題の発表から始まりました。発表時間は1人2分。持参した雑誌や新聞のまとめ方について意見を述べました。

塾生らの発表の後、高木さんは編集とは何か、編集のポイントはどこにあるかなどを分かりやすく説明。編集については、誰が読むのか、誰が見るのかという「読者の目線」を意識すること、そして何を伝えたいかによって取材先の選択や記事の作り方や表現の仕方が変わってくるというポイントが示されました。高木さんが編集現場の知見を踏まえて明かす、JASTJ会報の狙いや日経サイエンス編集長時代の秘話などに聞き入る塾生の眼差しが印象に残ります。

持ち寄った雑誌を見せながら意見を述べる塾生(撮影 都丸亜希子)

前半部の講義を終えて塾生たちはいよいよ後半部へ向けて作品を制作し、発表の準備に入っていきます。前半部で学んだことを作品に反映させ、講師陣の指導やアドバイスを受けながら納得のいく作品を完成させてほしいと思います。

(2017年12月21日掲載)

塾生 梶浦真美

10月16日、放射線医学研究所の見学会に参加しました。

最初に、研究所の紹介として「放射線の医学利用」と「放射線による障害の予防と治療」という、「攻め」と「守り」の両面から社会貢献をめざす研究機関であるというお話を伺った後、緊急被ばく医療施設、重粒子線棟、画像診断棟を訪れました。

緊急被ばく医療施設は「守り」の部分を担う施設で、専門の職員が24時間体制で待機しておられるそうです。重度の被ばくを想定して設置された除染台の前で、職員の方が「幸い、こちらはまだ使用したことはありません」と話しておられたのが印象的でした。

「攻め」の研究を行う重粒子線棟、画像診断棟では、がん治療に必要な重粒子線を作る装置HIMACや開発中のPET装置などを見学しました。いずれも世界最先端の技術ですが、コストの低減や精度の向上を目指して現在も改良を重ねているとのことです。

重粒子線がん治療装置HIMAC(模型)

1993年に完成した世界初の重粒子線がん治療装置で、サッカー場ほどの大きさがある。その後、普及に向けての小型化研究が進められ、現在では、3分の1ほどの規模の普及型施設が群馬大、佐賀県、神奈川県で稼働している。

「守り」にしても「攻め」にしても、健康と安心を支えるための研究に終わりはないということを感じた見学会でした。説明をしてくださった方々の生き生きとしたお話ぶりが心に残っています。ジャーナリスト塾第4回で教えていただいた「自分の目で見る」ことの大切さを体感できたのも、大きな収穫でした。

(2017年12月21日提出)

塾サポーター 柏野裕美

「プロと学ぼう!〜企画する、取材する、伝える〜」 と題し、第16期科学ジャーナリスト塾が14名の塾生を迎えて9月7日に始まりました。今期の塾では、塾生ひとりひとりが自らテーマを決めて企画を立て、取材や講師陣による添削等をとおして作品に仕上げるまでの一連のプロセスを学びます。

初回から第3回までの講義を経た現在、塾生たちは企画書の2回目の練り直しに取り組んでいるところです。

それでは、開講式からこれまでの様子をお伝えいたします。

●塾生同士が活発に交流する開講式

9月7日、東京・内幸町の日本プレスセンタービル 8階会議室で開講式が開かれました。

塾長の室山哲也理事が「主役は皆さん。 塾が終わったときに、自分なりに勉強になったことが一つでも得られるよう取り組んでください」と挨拶し、 各回の講師を務める理事や事務局員、塾の運営をボラ ンティアで支える元塾生らサポーターを紹介しました。

ガイダンスでは、塾長が塾のカリキュラムとねらいを説明し、次回の講義にむけた宿題として「これが東京だ」をテーマに した写真1枚と、各々の興味に応じた企画案をA4 用紙1枚にまとめてくるようにとの説明がありました。

「とにかく書いてみる。書けば次の扉が開く」という室山塾長のアドバイスに、塾生は熱心に耳を傾けていました。

開講式に集まった塾生たちに挨拶する室山塾長(左端)ら(撮影 高木靱生)

その後、会場では塾生と 塾関係者が「私のキーワード」を書いたA4 用紙1枚の紙を持って歩き回りながら自己紹介をする「回遊コミュニケーション」を行い、和やかな雰囲気のなかでお互いを知り合いました。

自己紹介しあう塾生(撮影 都丸亜希子)

最後に、柴田鉄治理事から「科学ジャーナリズムとは──失敗から考える」をテーマに、日本の科学 ジャーナリズムが何をしてきたか、何ができなかったのか、についての講演がありました。

●1枚の写真に企画書の立て方を学ぶ

9 月 14 日に開催された第2回の講義は「企画の立て方、取材・写真撮影の仕方」で、元NHKエデュケーショナル社長の軍司達男さんと室山哲也塾長が講師を務めました。

まず、NHKでプロジェクトXやNHKスペシャルなど数々のドキュメンタリーを手がけてきた元プロデューサーの軍司達男さんから、企画が生まれるまでの発想の手がかりやアイデアを発展させる方法について、プロジェクトXが誕生した経緯などを交えたお話があり、塾生はみな一様に真剣な表情で聞き入っていました。

室山塾長からは写真の撮り方について、 “写真が持つ意味”や“切り取った断面図の向こうに物語があるか”などのアドバイスがありました。塾生たちが撮影した写真はバラエティに富んでおり、表現に多様性があることをお互いに実感することにもなりました。

この日の講義をふまえ、前回提出した企画書を練り直して再提出するという宿題が課されました。

●展示会での現場取材と企画書の練り直し「問題意識を明確に」

科学ジャーナリスト塾が開催されて間もないタイミングで、国際福祉機器展が東京ビッグサイトで開催されました。塾生のテーマ選びに役立つよう設定された現場取材の機会です。塾生が展示会に足を運んだのは、2日目の28日。平日ということもあり、参加時間は各自の都合に合わせて、自由に取材をして回りました。

ブースで機器の試着をしながら取材をする16期塾生の岡本有司さん(撮影 柏野裕美)

出展ブースで足首アシスト装置を取材していた塾生の岡本有司さんは「機器の安全性を設計面でどのようにクリアしているかなどを具体的に聞くことができた」と、取材の感想を話してくれました。

また同日夜には、第2回講義の「企画の立て方」の内容を受けて塾生たちが書き直した企画書を、さらに練り上げるための講義がプレスセンターで開かれました。

各自30秒で企画を売り込む発表をした後、塾長やアドバイザー、周りの塾生からフィードバックを受け、どこを改善すべきかを考えるヒントが得られた講義になったようでした。

多くの塾生に「その企画で訴えたいオリジナルの問題意識は?」という問いが投げかけられていたのが印象的でした。

科学ジャーナリスト塾は来年2月までほぼ隔週の木曜日に全10回にわたって開講、塾生は座学と現場取材を組 み合わせたカリキュラムで実践的に学んでいきます。

次回の報告をお楽しみに!

(2017年10月7日掲載)

第16期科学ジャーナリスト塾のご案内

・2016年8月〜2017年2月に開かれた科学ジャーナリスト塾第15期の記録は、こちらをご覧ください。

・2015年10月〜2016年3月に開かれた科学ジャーナリスト塾第14期の記録は、こちらをご覧ください。

「プロと学ぼう!~企画する、取材する、伝える~」

日本科学技術ジャーナリスト会議(JASTJ、佐藤年緒会長)は2017年度に第16期科学ジャーナリスト塾を9月から半年間、開講します。今期は座学と実習の組み合わせで学ぶほか、見学や研究者を取材する機会も盛り込み、原稿執筆やプレゼンテーションに挑戦してもらいます。JASTJ理事やサポーターが応援します。多くの皆さんの参加、そしてJASTJ会員の参加もお待ちしています。

第16期の塾生の募集は終了しました。多数のご応募・ご参加ありがとうございます。

■塾の内容

科学ジャーナリスト塾では、塾生が講師の話を聞くだけでなく、その話題について論議したり、書いたり、作った原稿や作品へのコメントを受けたりすることができます。今期は、参加者が自由に題材を決めて作品を完成させますが、題材決定に役立つように、複数の取材現場を体験できるようにしてあります。

ジャーナリズムの基本は「視点は深く、表現は易しく」。いくら素晴らしい取材でも、伝わらなければ意味がありません。その基本を体得していただくために、JASTJの経験豊かなジャーナリスト、プロデューサーがあなたを応援します。「最終作品」は記事かプレゼンを選択していただきますが、その成果はJASTJのHPや会報でも紹介する予定です。

(昨年の塾の活動内容は以下のホームページで見ることができます。www.jastj.jp/tcsj15th)

■期間

9月7日(木)にスタート。原則第1、第3木曜日の午後7時~9時、2月の修了時まで計10回。(状況に応じて変則スケジュールあり)。共通の取材先は2か所用意しますが、その他のオプション取材(希望者のみ)はその都度お知らせします。

■場所

日本プレスセンタービル8階特別会議室(千代田区内幸町2-2-1)。

最寄駅は 地下鉄「霞ヶ関駅」下車2-5分、都営地下鉄「内幸町」下車2分。

実習内容によっては場所を変える場合があります。

■スケジュール(予定)

2017年

① 09/07(木) ガイダンス

② 09/14(木) 講義1「企画の立て方、取材の仕方(写真撮影も)」

③ 09/28(木) 現場取材(国際福祉機器展9/27-29:ビッグサイト)

④ 10/12(木) 講義2「文章の書き方、構成の仕方」

⑤ 11/02(木) 講義3「プレゼンテーションの仕方」

⑥ 11/16(木) 講義4「編集の仕方、まとめかた」

⑦ 12/14(木) 現場取材(国立天文台:ふたご座流星群を見る夕べ)

2018年

⑧ 01/11(木) 作品発表+指導

⑨ 02/08(木) 作品発表+指導

⑩ 02/15(木) 作品発表+指導+修了式

■オプション取材(予定)

・シーテックジャパン取材(10/3(火)-6(木))

・「人工知能とジャーナリズム」シンポジウム(12/17(日))早稲田大学大隈記念小講堂

・量子科学技術研究機構放医研見学(10/16(月):千葉稲毛)

■アドバイザー

瀧澤美奈子(サイエンスライター、JASTJ副会長)、高橋真理子(朝日新聞科学コーディネーター)、内城喜貴(共同通信社客員論説委員、JSTサイエンスポータル編集長)、漆原次郎(サイエンスライター、JASTJ Web編集長)、高木靭生(元日経サイエンス編集長、JASTJ会報編集長)、軍司達男(元NHKエデュケーショナル社長・科学ジャーナリスト)、柴田鉄治(元朝日新聞科学部長・社会部長)、保坂直紀(サイエンスライター)、縣秀彦(国立天文台天文情報センター普及室長)、鴨志田公男(毎日新聞論説委員)、武部俊一(科学ジャーナリスト、元朝日新聞論説委員)ほか

■塾受講料

25000円(JASTJ会員は10000円)*部分参加はありません

■塾への申し込み方法

希望者は、氏名、所属(または職業)、住所、連絡方法、メール、電話番号のほか、参加の動機(400字程度)を書いて塾事務局宛て(juku-16-office@jastj.jp)にお申込みください。

8月20日まで。ただし、人数が定員(約20人)に達した時点で締め切ります。

手続きについては受付後に連絡します。受講料は8月末までにお支払いいただきます。

■事務局、サポーター

室山哲也(塾長、NHK解説委員)、柏野裕美(元塾生)、都丸亜希子(元塾生)、高山由香(元塾生)、早野富美(元塾生)、今野公美子(朝日小学生・中高生新聞)、中野薫(JASTJ事務局塾担当)他

〔事務局〕

日本科学技術ジャーナリスト会議 〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3 東京理科大学1号館13階

電話 070-1448-8800 メール hello@jastj.jp ホームページ www.jastj.jp