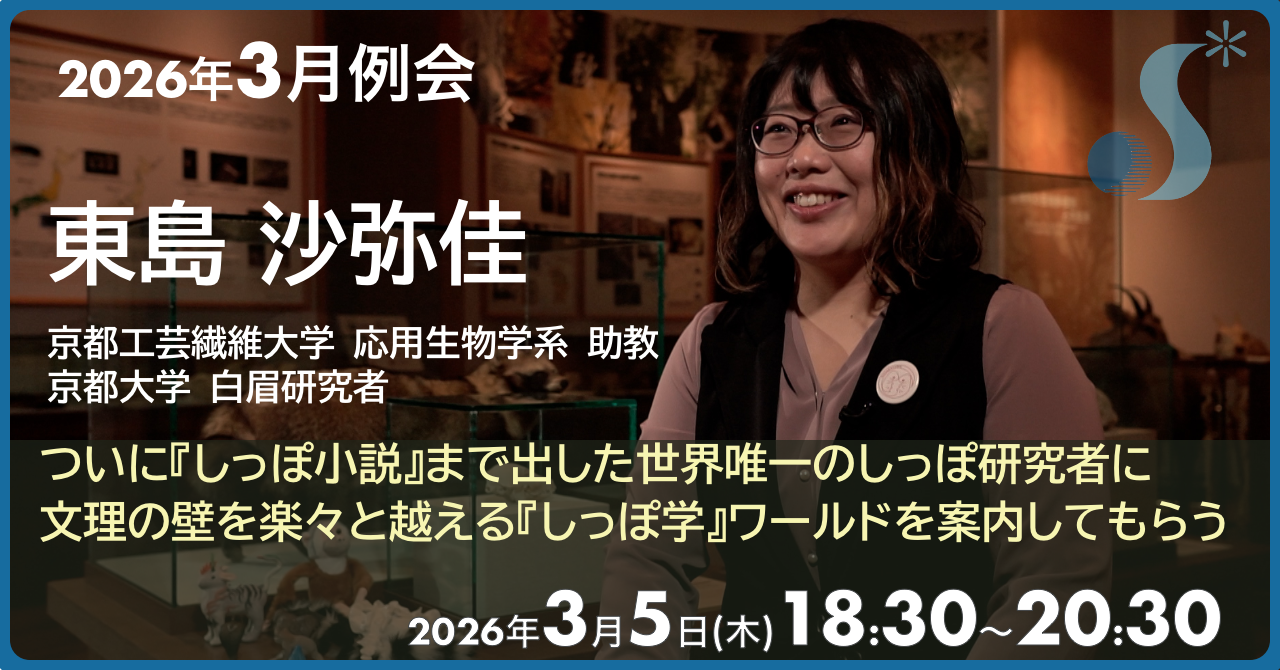

ついに「しっぽ小説」まで出した世界唯一のしっぽ研究者に、文理の壁を楽々と越える「しっぽ学」ワールドを案内してもらう

講師: 東島沙弥佳(とうじまさやか)

京都工芸繊維大学応用生物学系助教/

京都大学白眉研究者

日時: 2026年 3月 5日(木) 午後6:30〜8:30

場所: 日本プレスセンタービル 9階 小会議室(東京都千代田区内幸町 2-2-1)

ハイブリッド開催です。会員全員にzoomのURL を配布いたします。

九尾の狐やヤマタノオロチ、さらにはしっぽの生えた人間、有尾人など、 「しっぽ」は、古今東西の神話や民話、創作物の中で、超自然の力を象徴する神秘的なモチーフとして描かれてきた。しっぽは、実在する多くの生物にありながら、なぜかヒトにはない大きな器官だ。実際に触ってみるとすぐわかるが、退化した尾骨がたしかに私たちのお尻には痕跡器官として残っている。進化の過程で、どのようにしてヒトからしっぽが完全に失われてしまったのか?ヒトはいつ、なぜしっぽをなくしたのか?その謎と不思議を探求する「しっぽ学(シッポロジー)」という学問がある。

提唱しているのは、しっぽから「ひと」の成り立ちを解き明かそうとしている研究者の東島沙弥佳さんだ。しっぽ学は歴史学、人類学、解剖学、形態学、発生生物学と、文理の壁を越えて、いくつもの学問領域にまたがる広範なものだ。いつか、しっぽのことがすべてわかれば、生物としての「ヒト」と、人間性をもった「人」の両面が解き明かされるという。そんな東島さんが、今度はなんとしっぽ小説! ?を出したらしく・・・予測不能なしっぽ研究者に話を聞く。

担当理事(企画委員)泉大知

東島沙弥佳さん略歴

1986年大阪府生まれ。奈良女子大学文学部国際社会文化学科卒業。京都大学大学院理学研究科生物科学専攻博士課程修了(博士(理学))。京都大学大学院理学研究科生物科学専攻研究員、大阪市立大学(現・大阪公立大学)大学院医学研究科助教、京都大学白眉センター特定助教を経て、2025年春から京都工芸繊維大学応用生物学系助教。専門はしっぽ。しっぽを多様な角度から調べることで私たちが生物学的・人文学的にいつ・どのように「ひと」になったのかを解明したいと研究(しっぽ学、Shippology ) を進めている。著書に『しっぽ学』(光文社)、 「なんで人間にはしっぽがないの?一二度の喪失の物語」(13歳からの考古学)(新泉社)

※会員の皆さまには開催の前日までにzoom のURL を送らせていただきます。

事前のお申し込みは不要です。なおURL は会員以外には転送しないようお願いいたします。

会場参加をご希望の方は当日、会場までおいでください。

※会員以外で参加希望の方は下記よりお申し込みください。

申し込みURL https://conference-park.jp/reg/17 申込締切2月26日(木)

※会員と塾開催期間中の塾生は無料です。学生は500円、その他の方には参加費1,000円をいただきます。

★例会報告の原稿執筆者を募集

原稿は1,300字前後で締め切りは4月20日。ご協力いただいた方には図書券3,000円をお贈りいたします。原稿執筆に不慣れな方や塾生も歓迎いたしますので、執筆希望者は事務局までご連絡ください。

★月例会での取材活動について

月例会の内容を記事化する場合は、発言内容等に関し講師の方に改めて確認をとるようお願いします。質疑応答における質問者の方の発言についても同様です。

★JASTJ では政治的・社会的立場の如何にかかわらず、科学技術や科学政策、科学コミ ュニケーションの在り方などについて、深い視点から講演できる方をお招きしています。